TAG赤ちゃんの健康

正月太りは早めの対策が肝心!食事とエクササイズでスッキリ解消♪

毎年わかってはいても繰り返してしまう正月太り。そんな正月太りを簡単に解消する方法を、今回はご紹介しちゃいます。早く取り組めば取り組むほど効果が出やすいので、今日からすぐに取り組んでくださいね。

ほとんどの女性が正月太りで悩んでいる

「今年こそは食べすぎない!」と決意していても、お正月が終わって体重計に乗ってみるとやっぱり太っていた・・・という経験ありますよね?

お正月太りに「悩んでいる/悩んだことがある」女性の声を集めてみました。

正月太りの体験談や、正月太りを恐れる方々の声は共感できます。

半数以上の方が正月太りを経験済み

ではまず、年初めに正月太りしちゃったという方の声から。

3月は大阪旅行行った?*。?(???*)??*。USJ?

心斎橋行ってギャのお洋服も買って、居酒屋で何故かどっかの大学の学長と仲良くなって?ww1品奢ってもらったよねwwww

そして、正月太りにプラスして太って本気でダイエット始めた(??? ?? ) https://t.co/Ueydm1djzH— 夏音 (@4tujOgC8K5n4S6B) 2016年12月19日

今年の始めに見事に正月太りした私だけど、一つ言い訳するなら、私は大阪の家にはお菓子や間食出来そうなものを置かないようにしているのに実家や祖父母宅ではこれでもかとお菓子を出されるからついつい食べてしまうっていうか自分で買い食いしない分たまに食べると美味しいっていうか料理もわんさか出

— シノミヤ@?1/3まで宮崎 (@fendearc) 2016年11月18日

年末年始は新年会や忘年会、クリスマスなど行事が目白押しでおいしいものを食べる機会が多いので、どうしても太ってしまいがち。

そしてお正月前から戦々恐々としている方の声も。

あと今年がもうそろそろ終わるけど今年最後に頑張りたいことは"正月太り回避"でござる??????

— AyakaSasaki 佐々木彩夏 (@anpuu_ayaka) 2016年12月28日

駅弁、寿司、甘口ワイン、リブステーキ、ピザ。

来週はグルメ三昧になりそうだ。

でも間違いなく肥える。

ただでさえデスクワークで肥えてきたのに。

で、さらに正月太り。

ジムは1月2週目まで行けない。

ヤバい。— りょんたん (@ryontan) 2016年12月18日

これらもまた、お正月太りを経験したことがあるからこその声なのかもしれませんね。

2015年のマイナビニュースでも、 正月太りに関する調査結果が取り上げられていました。

それによると、アンケートに答えた半数以上の方が正月太りを経験したことがあり、しかも約8割もの方が年齢とともに正月太りをしやすくなっていると感じているようなのです。

ということは、これまで正月太りを経験したことが無かったという方も、突然正月太りになってしまう可能性があるということです。

油断大敵ですね。

妊娠中の正月太りは要注意

正月太りは妊婦さんにも容赦なく襲い掛かります。

妊婦のお正月は体重増加恐ろしいですよね(T_T)

二キロ太りました(T_T)

引用元:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

私は昨年のお正月に臨月だったのですが、正月だけで+2キロ…

出産時は妊娠前に比べて+18キロ…

怒られたなんてものではなかったです(^^;

引用元:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

でも、妊婦さんの正月太りは要注意!

定期健診の際に体重の増えすぎで怒られた経験のある方も多いのではないでしょうか?

最近は、妊娠中は体重が増えすぎるのはあまり良くないとされています。

私も妊娠中、厳しく体重のチェックをされていました。

これは、妊娠中に体重が増えすぎてしまうと、赤ちゃんのためにもママの体のためにもあまり良くないためなのです。

時にはママ、赤ちゃんともに命の危険にさらされることも。

妊娠中の場合は、普通の時以上に正月太りに気を配る必要がありそうですね。

正月太りの原因

では、なぜお正月に太る方が増えるのでしょうか?

これにはお正月ならではのいくつかの要因が隠されています。

食べ過ぎ・だらだら食い

お正月は、おせち料理やお菓子など、テーブルの上に常に食べ物がある状態のことが多いですよね。

そのためついついだらだらと食べ続けてしまうことになりがちです。

少量ずつ食べると満腹感を感じにくいのでいつもより食べてしまう

胃の中に入った食べ物は、10分ほどで胃から腸に送り出されます。

そのため、ゆっくりと少量ずつ食べ物を食べると胃の中はいっぱいになりにくく満腹感を感じにくくなります。

そうすると、いつもよりもたくさんの量を食べてしまうことに。

これがお正月に太りやすい原因の一つです。

血糖値が上がる食品が多いので脂肪がつきやすい

またお正月に食べる食べ物には血糖値が上がりやすいものがたくさんあります。

血糖値が急激に上昇すると、脂肪がつきやすくなってしまいます。

おもちは高カロリー・高糖質

お正月には欠かせないおもちもその一つです。

しかもおもちは血糖値が上がりやすいだけではなく、カロリーも高いです。

おもちはもち米をつぶして作るため、ギュッと凝縮されています。

1枚の大きさがそれほど大きくないためついついたくさん食べすぎてしまいますが、実はおもちを2枚食べるとごはん1膳分のカロリーに匹敵します。

ごはんなら1膳しか食べない方でも、おもちなら軽く4枚くらい食べてしまうということもあるかもしれませんね。

そうすると、いつもよりもカロリーを多くとってしまうことになるのです。

アルコールや塩分の取りすぎによるむくみ

おせちは味が濃いので高塩分

お正月に食べるおせち料理は、もともとは保存食なので味付けが濃いものが多いです。

そのため塩分も高め。

塩分をたくさんとると、体内の塩分濃度を薄めようと体は体液を体の中に取り込もうとします。

そのため普通であれば外に排出されるはずの水分が、排出されません。これがむくみの原因です。

お酒の飲みすぎは体のむくみの原因に

また、年末年始は忘年会や新年会などでお酒を飲む機会も増えますね。

これもむくみの原因となります。

お酒を飲むときのつまみは味付けの濃いものが多いですし、アルコール自体にも体をむくませる作用があります。

アルコールには血管の透過性を促進させる働きがあり、これにより血管の中の水分が外に染み出してしまいます。

これがむくみの原因となるのです。

冬になりやすい運動不足

寒くなると、外に出ることが面倒になり家にこもりがちになります。

正月は特に、こたつに入って一日中テレビを見ているなんて言う方も多いのでは?

体を動かすことが少なくなると、言うまでもなくカロリーの消費量は減ってしまいます。

身体の冷えは代謝を落とす

また冬は寒さで体が冷えてしまうので、血液やリンパの流れが滞り、基礎代謝が落ちてしまっています。

このことも正月太りに拍車をかけてしまうのです。

正月太りを解消する食事方法

では、正月太りはどのように解消すればよいのでしょうか?

正月太り解消に大切なのは、「なるべく早めに解消する」ということです。

付いてしまった脂肪は、定着する前に取り除くことで時間をかけずに落とすことができますよ。

まずは、食事で正月太りを解消する方法をご紹介します。

基礎代謝を上げるにはしょうががおすすめ

正月太りだけではなく、ダイエットにも効果大と評判が高いのが「しょうが」です。

しょうがには体を温める効果があり、基礎代謝を上げてくれるのです。

基礎代謝が上がるとカロリーの消費量が自然と増えるので、やせやすくなりますよ。

冬は特に寒さで基礎代謝が落ちやすいので、寒い季節のダイエットにはぴったりの方法ですね。

しょうが紅茶がおすすめ

しょうがを手軽に摂取するには「しょうが紅茶」がおすすめです。

紅茶にも体を温める効果があるため、しょうがの効果をより引き出してくれますよ。

作り方はとっても簡単。

すりおろしたしょうがを紅茶に入れるだけです。

お好みではちみつなどを足してもいいですね。

代謝を上げるにはこちらの酢しょうがダイエットもおすすめです。

正月明けは主食を減らす

正月明けの食事のとり方を少し気を付けるだけでも、正月太りには効果的です。

あれもこれもと気を付けることが増えると大変ですので、「主食を減らす」ということのみ意識してみてください。

主食を減らすと、自然と糖質が制限されることになります。

糖質を減らすと脂肪が燃焼しやすくなるため、ダイエット効果が期待できます。

ダイエットにはカロリーよりも糖質を減らすほうが簡単ですし、効果も上がることが多いようです。

室内でできる正月太り解消エクササイズ

運動不足でなまった体を動かして、正月太りをスッキリと解消しましょう。

外に出かけなくても、お家の中でできるエクササイズがたくさんありますのでご紹介します。

ヨガの動きでスッキリ

ヨガは動きはゆったりとしていますが、全身の血の巡りが良くなり体が温まります。

正月にむくんだ体がスッキリとしますよ

太陽礼拝のポーズ

太陽礼拝の動きは、朝いちにやるのがおすすめです。

肩こりにも効果がありますよ。

三角のポーズ

ヨガの三角のポーズは、デトックス効果があります。

またわき腹が刺激されることでウェストをスッキリとさせる効果もあります。

やり方は、写真のポーズをとり、30秒間ゆっくりと深い呼吸をします。。

これを左右両方行います。

鳩のポーズ

鳩のポーズで太ももを動かすことで、血行が良くなり冷えが改善します。

また血液やリンパの流れが良くなり下半身のむくみがスッキリしますよ。

座ったままできる骨盤エクササイズ

座ったままで気軽に取り組めるエクササイズです。

普段あまり動かす機会のない骨盤を動かすことで、インナーマッスルが鍛えられ基礎代謝が上がります。

テレビを見ながらでも取り組むことができますので、ぜひ試してみてくださいね。

肩回しエクササイズ

正しい姿勢で立ち、肩をぐるぐると回すだけの簡単エクササイズです。

これもインナーマッスルを鍛える効果があります。

簡単な動きのみでできるので、運動が苦手な方でも安心ですね。

正月太りの予防も大切

正月太りは、ちょっとした心がけで防ぐことができます。

お正月だけではなく、普段の生活でもちょっと意識することで太ることを防ぐことができます。

太りにくい食べ方

正月太りは、食べすぎやだらだら食いによって引き起こされると先ほどもお伝えしました。

ということは、だらだら食べず、食べすぎないことが正月太り対策には大切です。

とは言ってもお正月ぐらいは好きなものをたくさん食べたいですよね。

そこでせめてだらだら食べることは控えてみてはいかがでしょうか?

またついつい食べすぎてしまうおもちは太る原因となるので、あまり食べすぎないように気をつけましょう。

一日の総摂取カロリーを調整する

新年会や忘年会などがあるときは、朝食やランチを控えめにしておくと、1日のトータルのカロリー摂取量は抑えることができます。

特に糖質の摂取には要注意。

朝食やランチの主食は控えめにすると、新年会などで食べすぎてしまってもより安心です。

身体を冷やさない

体を冷やすと基礎代謝が落ち、太りやすくなってしまいます。

体を温めることが正月太り予防には大切です。

腹巻やレッグウォーマーなどのあったかグッズを使うと、手軽に体を温めることができます。

また冷たい飲み物はなるべく避け、あたたかい飲み物を飲むようにしてくださいね。

外出し動くように心掛ける

せっかくのお正月、テレビばかり見ていないで家族と一緒におでかけしてみてはいかがでしょうか?

初売りに出かけるのもいいですし、初詣に出かけるのもいいですね。

正月太りの解消にもなりますし、家族の思い出を作ることもできますね。

正月太りを解消して、良い新年を過ごしましょう

いかがでしたか?

正月太りをしてしまったときは、早めに対処をすることですぐに元に戻すことができます。

どれもそれほど頑張らずに取り組めることばかりです。

取り返しがつかない事態になる前に、すぐに正月太りを解消してくださいね。

そして次のお正月は、なるべく正月太りしないように心がけてみてくださいね。

正月太りを解消して、良い新年を過ごしてくださいね。

赤ちゃん用の入浴剤にはメリットいっぱい!入浴剤の使い方や注意点をご紹介

沐浴期間が過ぎ、待ちに待った赤ちゃんとの入浴タイム。そこで疑問に思うことの一つに、「入浴剤」があります。今回は、生後間もない赤ちゃんへの入浴剤の使い方についてママたちの疑問にお答えします。

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

赤ちゃんに入浴剤はNG?

赤ちゃんが生後1か月を過ぎると、大人と一緒にお風呂に入れることができるようになります。

そこで気になるのが「入浴剤」です。

赤ちゃんに入浴剤はOKなのでしょうか?NGなのでしょうか?

赤ちゃんの肌は…

赤ちゃんの肌はとってもデリケート。

赤ちゃんの肌は大人に比べてバリア機能が弱く、ホルモンの分泌が十分ではないため乾燥しがちです。

そのため生後間もない赤ちゃんにとっては大人には何でもない成分でも刺激となってしまい、肌トラブルを起こしてしまうことがあります。

また最近はアレルギーを持つ赤ちゃんも多いのですが、生後間もないころはアレルギーの有無がまだはっきりしないことも多いのです。

どんなに良い成分でも、合わなかった場合はかえって肌トラブルを招く結果となってしまいます。

赤ちゃんに入浴剤を使用する際は赤ちゃんのお肌のことを第一に考え、使い始める時期や成分を考慮して選ぶことが大切です。

生後3か月以降ならOK

市販の入浴剤を見ると、注意書きに「赤ちゃんが使っても大丈夫」と書かれているものもたくさんあります。

しかし先ほどもお伝えしたように、赤ちゃんのお肌はデリケートなので、使用には注意が必要です。

赤ちゃんのお肌が安定してくるのは生後3か月頃です。

またアレルギーの有無も生後3か月頃には判明することが多いようです。

(息子はアトピーでしたが、生後2か月には判明しました。)

各入浴剤メーカーのサイト(花王、クラシエ、バスクリン、アース製薬)を見ても、ほとんどのメーカーで3か月を過ぎてからの使用をすすめています。

入浴剤によっては生後すぐに使えると謳っているものもありますが、より安全に使用するなら3か月を過ぎてからが安心かもしれませんね。

入浴剤を使うメリット

赤ちゃんの肌は、バリア機能が未熟なうえに乾燥しがちです。

しかし入浴剤を使うことで、お肌に足りない部分を補うことができます。

保湿効果が期待できる

入浴剤には保湿成分が入っているものがあります。

赤ちゃんのお肌は乾燥しがちですが、保湿効果の期待できる入浴剤を使うことで乾燥を防ぐことができます。

お肌の状態を改善できることも

肌荒れが目立つときに、肌の状態に応じた入浴剤を使うことで症状が改善することがあります。

ただし入浴剤の成分やお肌の状態によっては悪化することも。病院の先生に相談してから使うと安心ですね。

体を温めることができる

入浴剤には、保湿効果だけではなく保温効果が期待できるものもあります。

寒い季節、お風呂で温まっても体はすぐに冷えてしまいます。入浴剤で体を温かく保つことで、風邪予防にもなりそうですね。

入浴剤入りのお風呂にいれる

では、入浴剤入りのお風呂に入れるときには何か気を付けることはあるのでしょうか?

入浴剤の量

入浴剤の量は、入浴剤に記載されている量を目安に入れましょう。

お肌が弱い赤ちゃんや入浴剤を初めて使う赤ちゃんの場合は、最初はごく少量を入れるようにして、肌の状態を見ながら徐々に量を増やしていくと安心です。

入浴剤はしっかり溶かして

入浴剤は、しっかりと溶かしてから入れるようにしましょう。

入浴剤が溶け切らないうちに入れると、香りが強すぎたり入浴剤の成分の濃いところが肌につくことで肌が荒れてしまうことがあります。

足をすべらせないように気を付ける

入浴剤を入れると、湯船の中や、外の床が滑りやすくなることがあります。

赤ちゃんを抱いているときに足をすべらせると大変です。

湯船に入るときは足元に気を付けて、ゆっくりと入るようにしてくださいね。

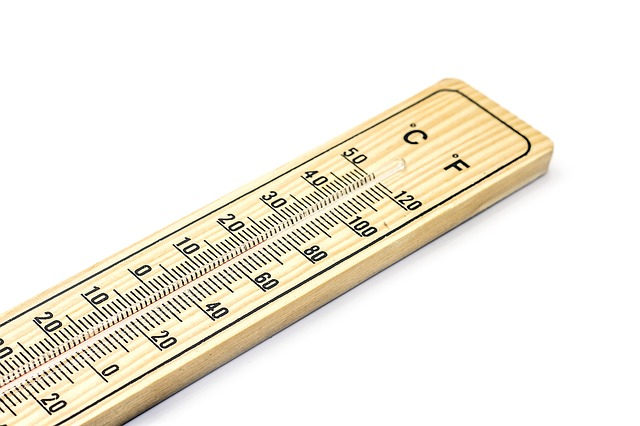

お湯の温度・入浴時間

赤ちゃんは大人と違ってのぼせやすいため、お湯の温度や入浴時間に注意が必要です。

お風呂の温度は?

お湯の温度は夏場は40℃未満に、冬場でも40℃より高くなることの無いように調節しましょう。

お湯の温度が熱いと、赤ちゃんがびっくりして泣いてしまうこともあります。それが原因でお風呂ギライになってしまうことも。

赤ちゃんが気持ちが良いと感じる温度で入れてあげてくださいね。

入浴時間は?

入浴時間は、体を洗う時間を入れても10分程度を目安にしましょう。

湯船につかる時間は2~3分ほどで十分です。

お風呂に入れる時間はできるだけ毎日同じ時間にすることがおすすめです。

そうすることで生活のリズムが付きやすくなりますよ。

洗い残しがないように

赤ちゃんの肌はデリケートなため、しっかり洗えていない部分があったりすすぎ残しがあったりすると、肌のトラブルにつながることもあります。

たっぷりの泡で優しく洗って上げる

赤ちゃんは新陳代謝が活発で体が汚れやすいので、毎日お風呂に入れてあげるようにしましょう。

またお湯で流すだけでは汚れは落ちません。ボディーソープを使って泡をたっぷり立て、優しく洗ってあげましょう。

ガーゼなどで体を洗ってあげても良いのですが、乳児のうちはお母さんの手で洗うだけでも十分です。

汚れやすい頭部やくびれは丁寧に洗う

赤ちゃんの頭は特に皮脂の分泌が活発で汚れやすい部分です。

しっかり洗えていないと、脂漏性湿疹を起こすことも。

指の腹を使ってしっかりとマッサージをする要領で洗ってあげてくださいね。

赤ちゃんの体はぷくぷくしていてくびれが多く、そこに汚れがたまりやすいです。

くびれの部分も丁寧に洗うように心がけましょう。

おすすめの入浴剤

赤ちゃんと一緒に入浴剤入りのお風呂に入りたい!と思っているママのために、赤ちゃんと一緒に楽しめる入浴剤をご紹介します。

基本、赤ちゃんでも大丈夫となっている商品は赤ちゃんの肌に優しく作られており、悪い成分は入っていないものばかりです。

しかし商品ごとに入っている成分に違いがあり、それによって効果にも違いがあります。

赤ちゃんの肌の状態を見て、合いそうなものを選択してあげてくださいね。

保湿効果の高い入浴剤

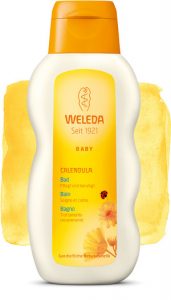

カレンドラ ベビーバスミルク(ヴェレダ)

ヴェレダはオーガニックコスメで有名なスイスのメーカーです。

そのヴェレダが助産師さんと共同開発した入浴剤が、カレンドラ ベビーバスミルクです。

ヨーロッパで、肌荒れや敏感肌のケアに長年愛用されているキク科の植物カレンドラのエキスが入った入浴剤です。

入浴剤に使われているカレンドラは有機栽培のものが使われています。

優しいハーブの香りでママも癒されますよ。

私も子どもも肌が弱く、ドラッグストアに売っているような一般的な入浴剤だと痒みがでます。

これは香りも良いし肌にも優しいのでお気に入りです。定期便にして欠かさないようにしています。これを入れると子どもが「いいにおーい♪」と喜びます。

引用元:amazon.co.jp

アトピーのお子さんにもおすすめ

アトピタ(丹平製薬)

肌荒れや温浴に効果的なヨモギエキスが入っています。 防腐剤や合成着色料、香料は無添加で、赤ちゃんのお肌に優しい入浴剤です。ドラッグストアなどでも購入可能です。

詳しくみる7ヶ月の娘の湿疹がひどく、体中にでてしまい、何とかしてあげたくて、購入してみました。使用して1ヶ月ほどたちますが、症状は改善しています。感覚値ですが8割ほど赤みが引いています。皮膚科にも通っているため、診療の効果かもしれませんが、うちの子にはこの入浴剤が肌へ悪影響を与えていることはないといえると思います。冬は乾燥して、あかぎれとなりがちな私のはだも保湿されているようで、今年は痛い思いをしておらず、この入浴剤の効果なのかな(?)と思ったりしています。

引用元:amazon.co.jp

温浴効果の高い入浴剤

ママバター バスパウダー

シアバターや重曹が入っているため保湿成分だけではなく、高い温浴効果も発揮します。

無香料タイプなので、入浴剤のにおいがあまり好きではないという方でもお使いいただけます。

ママバタ商品は、ボディソープからヘアケアまでいろいろ揃えて使ってます。最近の乾燥にもこれ。 とてもいい。

引用元:amazon.co.jp

こんな入浴剤はNG!

入浴剤を選ぶときは、赤ちゃんでも大丈夫なことが記載されているものにすると間違いありません。

そのほかにも以下のポイントをよくチェックして入浴剤を選択してくださいね。

刺激が強い成分は入っていないか

メントールが入っているものや、発汗作用があるもの、炭酸が入っているものは赤ちゃんの肌には刺激が強すぎます。

またなるべく原材料の質にこだわっているものを選ぶとより安心ですね。

香りは強すぎないか

大人が良い香りだと感じても、赤ちゃんにとっては強すぎることがあります。

無香料のものか、植物由来の自然な香りのものを選びましょう。

こんな場合は…ハプニング対処法

入浴の際、さまざまなハプニングが起こることもあります。

そんな時の対処法をご紹介します。

誤ってお湯を飲んでしまった!

赤ちゃんは、何でも口に入れて確かめることがあります。特に1歳を過ぎると面白がってお湯を飲んでしまうことも考えられます。

口の中にものを入れる癖がある赤ちゃんは、入浴剤を使わないほうが良いかもしれませんね。

もし誤って入浴剤入りのお湯を飲み込んでしまったら、少量ならばそれほど問題ありませんが、もしも大量に飲み込んでしまった場合は、まずは水を飲ませましょう。

その後医師に相談してくださいね。

肌がかぶれてしまった

赤ちゃんが使って大丈夫な入浴剤は、刺激の強い成分は入っていません。またアレルギー等にも配慮されている商品がほとんどです。

しかし、肌の状態は赤ちゃんごとに異なります。

赤ちゃんの使用が認められている商品でも、赤ちゃんによっては肌荒れを起こしてしまうことも。

そのようなときはすぐに使用を中止し、医師に相談してくださいね。

入浴を嫌がるようになった

赤ちゃんが入浴を嫌がる理由には、以下のような理由があります。

裸にされることに不安を感じる。

服を脱がせたときに泣くようでしたら、お風呂が嫌なのではなく、服を脱がされることが嫌なのかもしれません。

生後4か月くらいまでの赤ちゃんは、まだ視力があまり発達しておらず、見えないことから不安を感じることがあります。

しかし、成長に従って泣くことは少なくなります。

浴室が寒い・暑い

浴室は、部屋の中とは温度差があることが多く、この温度差に驚いて泣いてしまうことがあります。

浴室の温度は、できるだけ部屋の中と差が無いように調節できるといいですね。

お風呂場で赤ちゃんが泣いたときは、風呂場の鏡を見せることで注意がそれて、泣き止むことがあります。

湯船のお湯が熱い

お湯に入れた瞬間に泣くという場合は、お湯を熱く感じ、驚いて泣いているのかもしれません。

お湯の温度を自動設定していたとしても、上の方が熱く、底の方がぬるくなっていることがあります。

赤ちゃんを入れる前に一度かき混ぜておくと、お湯の上の方と底の方の温度差がなくなり、熱く感じることも少なくなります。

自動設定がない場合は、必ずお湯の温度を計ってから入れるようにしてくださいね。

入浴剤の感触やにおいが嫌

入浴剤のぬるぬるした感触や、においが嫌な場合もあります。

入浴剤を入れてから泣き出すようになった場合は、入浴剤を入れるのを中止してみてくださいね。

お肌に合う入浴剤を選んで楽しい入浴タイムを

赤ちゃんのお肌に良い入浴剤は、肌に悪いものが入っていないため、赤ちゃんだけではなくママにとっても良いもののことが多いです。

赤ちゃんのために入浴剤を使っていたつもりが、いつの間にかママのお肌もつるつるピカピカになっていたなんていううれしいおまけがつくことも。

肌に優しい入浴剤で入浴タイムを楽しみながら、赤ちゃんもママもしっとりつるつるのお肌を目指してくださいね。

抱き枕で妊娠中の不快な症状を解消!妊婦におすすめの抱き枕の使い方

妊娠中はさまざまな不快な症状に襲われます。この不快な症状を解消するサポートをしてくれるのが「抱き枕」です。そこで今回は、抱き枕の効果やおすすめの抱き枕をご紹介します。

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

様々な不快解消のために抱き枕がおすすめ

妊娠中の不快な症状を解消するためには、「シムスの姿勢(シムス位)」という姿勢が効果的です。

このシムスの姿勢を取りやすくサポートしてくれるのが抱き枕なのです。

ただシムスの姿勢をとるよりも、抱き枕を使ってシムスの姿勢をとるほうがより効果的なのです。

妊娠中の不快な症状に悩まされている方には抱き枕がおすすめです。

妊娠中のさまざまな不快症状と原因

妊娠中の不快な症状はほとんどの場合、急激に体型やホルモンバランスが変化することによるものです。

不快な症状には主に以下のようなものがあります。

- つわり

- 妊娠初期に現れる不快な症状の代表といえばつわりですね。

約7割もの方がつわりを経験し、妊娠初期から中期にかけて起こることがほとんどです。

実は、つわりがなぜ起きるのかはっきりとした原因はわかっていません。急激なホルモンの変化、胎児に対するアレルギー反応、体の変化による自律神経の乱れ、流産を防ぐように母体を動かさないため、毒素になる食べ物を食べないようにするためなどが原因ではないかと言われています。

つわりの症状は人それぞれですが、主な症状は「吐き気」です。

食べ物を食べたときだけではなく、おなかがすいたときや特定のもののにおいをかいだ時など吐き気を感じる場面も人それぞれ違います。

吐き気以外では、眠気や頭痛などが症状としてあらわれることもあります。

- 腰痛

- 妊娠後期になりお腹が大きくなってくると、重心が後ろに行きがちになり腰への負担が大きくなります。

そのため腰痛が起こりやすくなるのです。

また妊娠初期の頃も、ホルモンの変化により腰痛が起こることがあります。

- 寝苦しい

- お腹が大きくなってくると、仰向けに眠ることができず眠る姿勢が限られてしまいます。そうするといつもの姿勢で眠むれないことにより寝苦しさを感じることがあります。

またお腹の重みで息苦しさを感じ眠りが浅くなってしまうこともあります。

胎動が活発な場合は、胎動によって目が覚めてしまうことも。

妊娠後期だけではなく、妊娠初期の頃もホルモンの影響で眠れないことがあります。

- むくみ

- 大きなおなかでリンパ管が圧迫されることなどにより、老廃物がたまりやすくなりむくみが起こりやすくなります。

胸やおなかの苦しさ軽減にシムスの姿勢

妊娠中の不快な症状にはさまざまなものがあるんですね。

そしてこれらの不快症状を和らげる効果があるといわれているのが「シムスの姿勢」です。

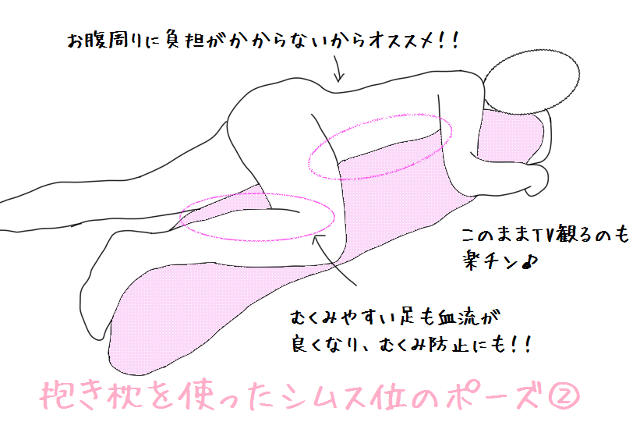

シムスの姿勢とは、片足を伸ばし、もう一方の足の膝を曲げ、少しうつぶせ気味に横になるポーズのことを言います。

妊娠中にあおむけに寝ると、お腹の重みで血管が圧迫され血流が悪くなってしまいますが、この「シムスの姿勢」をとることで血管やリンパ管の圧迫が少なくなり、さまざまな不快な症状を和らげてくれるのです。

主に以下のような症状に効果がありますので、心当たりのある方はためしてみてくださいね。

つわりの症状が和らぐ

シムスの姿勢をとることで心身ともにリラックスすることができ、胃への負担も軽くなります。

そのためつわりの症状が和らぐことがあります。

寝苦しさが和らぐ

シムスの姿勢をとることで、血管やリンパがお腹の重みで圧迫されることが少なくなります。

それにより胸やお腹の苦しさが少なくなり、呼吸も楽になるため寝苦しさも和らぎます。

腰痛が和らぐ

シムスの姿勢をとると、背中が丸くなり腰が伸びるため腰の痛みが和らぐことがあります。

むくみが解消する

シムスの姿勢で寝ることでリンパ管が圧迫されることが少なくなり老廃物がたまりにくくなります。

そのためむくみにくくなるのです。

シムスの姿勢をとる時の注意点

左側を下にして横向きになる

右側を下にしてしまうと、静脈が圧迫され心臓へ戻ってくる血流が滞り、心臓への負担が大きくなってしまうためです。

左手は背中側に、右手は前に置く

上半身がうつぶせの姿勢に近くなるため肩が楽になります。

シムスの姿勢については以下の動画も参考にしてみてくださいね。

シムスの姿勢を行うときに重宝するのが抱き枕です。

抱き枕を使うとシムスの姿勢がとりやすくなり効果をより引き出してくれるのです。

特に腰痛の時は、抱き枕を股の間に挟んだりすることでより痛みを緩和させてくれます。

抱きつくことで、リラックス効果がより高まります。

抱き枕は妊娠中の不快な症状を和らげる手助けをしてくれるのですね。

死産のリスクを減らすために抱き枕が良い

先ほどご紹介したシムスの姿勢。

実はママの体だけではなく、赤ちゃんにとっても良いことがたくさんあるといわれています。

妊婦の仰向け寝が死産リスクを○倍にさせる

お腹が大きくなってくると、圧迫感があり仰向けに寝ることが難しくなります。

ママの体に負担がかかるだけではなく、妊娠中の仰向け寝は赤ちゃんにとっても危険がいっぱいなのだそう。

ガーナで行われた研究によると、妊娠中に仰向けに寝ることで、なんと死産のリスクが6倍にもなったという驚きの結果が。

これは、仰向けで寝ることにより血流が悪くなり血液中の酸素濃度が低くなってしまうためです。

酸素濃度の低い血液はそのまま胎盤を通して赤ちゃんのもとに運ばれます。

これが赤ちゃんに悪影響を及ぼしているのでは?と考えられています。

それだけではなく、血流が悪くなると赤ちゃんに運ばれる栄養も少なくなってしまうのです。

横向きに寝ることが解決のカギ!

赤ちゃんへのリスクも、横向きになるシムスの姿勢で寝ることで減らすことができます。

先ほどもお伝えしたように、シムスの姿勢をとることで血管への圧迫が少なくなります。それにより血流が良くなり、赤ちゃんに必要な酸素や栄養がしっかりといきわたるようになるためです。

妊娠中はママのためだけではなく赤ちゃんのためにも横向きのシムスの姿勢で寝ることが大切なのですね。

熟睡時も抱き枕が横向きをサポートしてくれる

でも熟睡している最中も横向きの姿勢を保つことは難しいですよね。

そんな時にも「抱き枕」は大活躍します。

特に妊婦さん専用の抱き枕はシムスの姿勢を取りやすくできているため、熟睡しているときも横向きの姿勢を保ちやすくおすすめです。

「でも寝返りが打てないと、余計に寝苦しくなりそう」と思われた方もいるのでは?

確かに寝返りを打てないと、体の一部分に負担がかかりがちになり体の疲れが取れにくかったりすることがあります。

でもこれも抱き枕を使うことで解決します。

抱き枕で体を支えることで体圧を分散し、体への負担も少なくすることができるためです。

就寝中にシムスの姿勢を保つことは、赤ちゃんのためにも大切です。

抱き枕を上手に使うことが赤ちゃんの安全を守ることにもつながります。

ほかにも抱き枕の活用方法はこんなにたくさん

抱き枕は妊娠中のママやお腹の中の赤ちゃんのために欠かせないアイテムのようですね。

しかし抱き枕が活躍する場面はそれだけではないのです。

むくみ防止の足クッションに

妊娠中や出産後に悩まされることの一つに「足のむくみ」があります。

足のむくみを予防するために、枕を足の下に敷き足を高くして寝てみてください。

足にたまった老廃物が流れやすくなるためむくみ防止になりますよ。

産後は授乳クッションや赤ちゃんのお座りクッションに

抱き枕は産後も大活躍します。

特に妊婦さん向けの商品は産後も使用することを見越して作られているため、産後も使いやすい工夫がたくさんされています。

赤ちゃんに授乳をするときに

赤ちゃんへの授乳は胸の高さで乳首を含ませなければなりません。

クッションなどを使わずに授乳すると、無理な姿勢で授乳することが多くなり腰や肩に負担がかかってしまいます。

しかしクッションを使うと、クッションの厚みで赤ちゃんを胸の位置で抱くことができるため楽な姿勢で授乳ができますね。

授乳の際に普通のクッションを使う方も多いのですが、妊婦さん向けの抱き枕は普通の抱き枕やクッションと違い、産後の授乳がしやすいように計算して作られています。

普通のクッションを使って授乳するよりも、より楽な姿勢で授乳をすることができますよ。

赤ちゃんのお座りのサポートに

妊婦さん用の抱き枕は、スナップなどがついていてドーナツ型に形を変えられるものがほとんどです。

ドーナツの真ん中に赤ちゃんを座らせるとお座りを優しくサポートしてくれますよ。

赤ちゃんのお座り用のサポーターを別に購入したり、クッションなどで代用する方も多いのですが、抱き枕を使うことで余計なお金がかからずに済みますし、クッションなどで代用するよりも安全に使うことができます。

おすすめの抱き枕

良い抱き枕の選び方

抱き枕はいろいろな種類がありますが、選び方にはどのようなポイントがあるのでしょうか?

- 妊婦用の、多機能で産後も長く使えるものを選ぶ

多機能なものを選ぶと、産後も長く使うことができます。

また長く使うことを考えて、クッション性があり中の綿がすぐにへたってしまわないものにしましょう。

中の綿がへたり厚みがなくなると使いにくくなってしまいます。 - カバーの素材が汗を吸ってくれる素材で、かつ肌触りも良いものを選ぶ。

- カバーを取り外して洗うことができる

寝ているときは寝汗を描きますし、授乳中はミルクなどで汚れる心配が多くなります。

でもカバーを取り外して洗うことができればお手入れが簡単で、いつも清潔に使うことができますね。

以上のことに気を付けて選んでみてくださいね。

また抱き枕を選ぶときは、なるべく実際に触ってみて使い心地を確認して購入することをおすすめします。

使い心地は写真で見るだけではわかりにくいためです。

使い心地が良いと感じる大きさや厚み、感触は人によって違います。

誰かが「これは良かった!」と言っていても、自分にとってはあまり良くなかったということもあります。

人気の抱き枕と口コミ

「抱き枕ってたくさんありすぎてどれを選んだらよいのかわからない」

そんな方のために、おすすめの抱き枕をご紹介します。

口コミも載せましたので参考にしてみてくださいね。

お姫様の抱き枕(赤すぐ)

不思議な感触と抱き心地が人気の「王様の抱き枕」と育児雑誌「赤すぐ」が共同開発した商品です。抱き心地はそのままに、さらに妊婦さんに使いやすい工夫がほどこされています。機能性もさることながら、豊富なかわいいデザインバリエーションも人気のポイントです。

詳しくみる下は、抱き枕の詳しい紹介動画です。

抱き枕にこの値段かぁーとずっと悩んでいましたが

6ヶ月に入りいよいよ寝苦しく…。

他の安いのも見たのですが結局これが一番良さそうだったので。

結果、購入して正解。寝苦しかったのが嘘の様に(? ´?` ?)b

夜中起きる事無く朝までぐっすり眠れています!!

引用元:akasugu.fcart.jp

NAOMI ITO POCHO ママ&ベビークッションロング(赤すぐ)

妊娠中から産後まで長い期間使うことができます。 別売りの替えカバーもあるので、こまめに洗濯ができ清潔に使うことができますね。 大きめなのでゆったりと使うことができます。

詳しくみる今は、抱き枕として主に使っています。

高さがありクッションがしっかりしているので、枕にしてTVをみるのも楽ちんで夫まで気に入って使っています(笑)

友達の3ヶ月になる赤ちゃんにも試しに使ってもらいましたが、授乳時にも赤ちゃんをもたれさせるのにも良かったです。

引用元:akasugu.fcart.jp

オーガニックコットン・ダブルガーゼマルチピロー

オーガニックコットンにこだわって作られた抱き枕です。 赤ちゃんにも安心して使うことができますね。 カバーは取り外しできますので、お手入れも簡単です。 デザインもシンプルで飽きが来ないですね。

詳しくみる大満足ですー!

まだ妊娠中なので、赤ちゃんでの利用はまだしていませんが

オーガニックコットンの肌触りがとってもよくて、落ち着きますし

背が高めの私でも、大きいので、いろんな角度に変えても十分大きさがあり、

とてもいいです。

ちょうどいいかんじにまげてつかっています。

他のところの迷ったけれど、ほかのところは三日月にしかできなかったり

短いものだったりなので、これにして良かったです。

引用元:rakuten.co.jp

使い心地の良い抱き枕で快適に

いかがでしたか?妊娠中も産後も抱き枕は大活躍しそうですね。

抱き枕の使い心地は人それぞれ異なります。

長い期間使うもだからこそ、自分にぴったりとくる抱き枕を選んで、妊娠中も産後も快適に過ごしてくださいね。

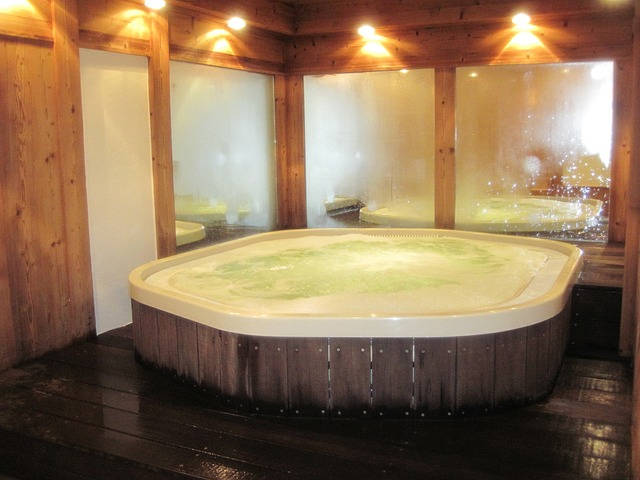

産後のママを全力サポート!日本で増加中の「産後院」とは?!

2012年、神田うのさんがブログで赤坂の産後院「とよくら産後ケアハウス」を紹介し、たいへんな話題となりました。

産後院は韓国由来の施設で、これが日本初の産後院だったのです。

赤坂といえば、赤坂サカスとかで賑やかなとこでしょ?と思われるかもしれません。

でも、そこから赤坂氷川神社周辺まで歩くと、閑静な住宅街が広がっています。産後院「とよくら産後ケアハウス」の立地はそういう場所。静かな環境で、ママの産後疲れをゆっくり癒せる設備なのです。

神田うのさんはブログで、産後院について「初産で産後不安な方などにはとてもお勧めです」とおっしゃってます。

ステキ!私も産後院ですごしたい!そう思う女性が多いことでしょう。

産後院とはどんな施設で、どんな場所にあるのでしょうか。

1. 産後院はどんな施設?

韓国には「産後院」と呼ばれる民間の設備があり、妊娠した女性のほぼすべてが、産後をここですごすと言われています。

日本でも最近増えてきた、産後院や産後ケアセンターの元祖といえるものです。

産後のママは、出産という大仕事を終えて、心もカラダも疲れています。

これからの赤ちゃんのお世話や、母乳の与え方をどうするかなど、戸惑うことばかり。

産後院は、そういったママを全般的にケアしてくれる設備です。

新しいママが不安なこと、心細いこと、人の手を借りたいこと、すべてサポートしてくれます。

韓国の場合、出産後は産後院に二週間ほど宿泊し、ゆっくり休養をとります。栄養バランスの良い食事で体調を整えたり、育児指導やエステを行うところもあります。

神田うのさんのブログがきっかけで、日本女性たちが産後院の良さに気づきました。日本の厚生労働省などでも、産後ケアを重視するようになってきました。

それで日本でも、次々と産後院が新設されるようになったのです。

2. あなたの目の前に産後院!が、あるかも?!

最近の日本では、韓国の産後院に相当するものが増加中です。ただし「産後院」と書いてある産後院が少ない、という難点があったりします。

例えば、やってることは産後院だが、病院名が「産後ケア・キレイママ」とか、「産後入院・キレイママ」なので、判りにくいといえば判りにくい。

日本にはそういう施設が多く見られます。

名前は「レディスクリニック・キレイママ」だが、ホームページをよく読むと、産後入院やってますと書いてある。そういうタイプの施設もあります。

施設名を「キレイママ産後院」にしてくれれば判りやすいのに!とは思いますが、そうはいかないらしいのです。

でも病院名に「産後院」とは書いてないから、気づきにくい。ということは・・・

「わかってみれば、自宅の目の前の病院が、産後院だった!」という事が、ありえるのです。

実際にあった「実はここに産後院が!」

実際にあったケースです。

この産後院の所在地、テレビ局の近所の神社に行ったとき、歩いた場所だ。

たぶんここ通ったよな。一本となりの道だったかな。

そこに産後院があるってこと?いつできたの?!

日本の産後院って、数が少ないんじゃなかったの?!

なんで自分が通った場所にあるの?!(かなり動揺)

こういうこともありますので、何もしない、全く探さないはもったいないのです。

3. 日本の「産後院」は「産後院」と書いてない?!

日本で産後院を探そうと思うと、産後ケアや産後入院を手がかりに探すことになります。

やっていることが産後院と同じだが、施設名が産後院ではない。

そういう施設が多いからです。

やや探しにくいとはいえ、日本の産後院は、探す価値が充分以上にあります。

日本の産後院には、どんなサービスがあるの?

産後でほんとは寝ていたい。少しの間でもいいから、赤ちゃんを誰かに任せたい。

他にもいろんなことを、できれば誰かに頼みたい。

そのすべてをケア&サポートしてくれるのが、日本の産後院です。

出産後、産後院でゆっくり休養すれば、たっぷりの睡眠と栄養で、ママの疲れたカラダを癒すことができます。

母乳の与え方、赤ちゃんの沐浴など、不安なことのやり方はなんでも教えてもらえます。

施設によってはエステやアロマテラピーなど、美容に関するサポートも受けられるのです。

産後疲れの中で、赤ちゃんと二人きり、じっと家にこもっていなくていい。

専門知識いっぱいのスタッフに囲まれて、なんでも相談できる。

それだけでも気が楽になりませんか?

4. 日本の産後院は、どうやって探す?

産後院や産後ケアセンターの探し方は、いろいろあります。

”産後院”や”産後ケア”で、検索する。

近所のレディスクリニックや、産婦人科をチェックする。

いつも行く総合病院に問い合わせてみる。自治体に聞いてみる。

手間や時間はたいしたことないので、ぜひチャレンジしてください。

日本の産後院は増加中。ざっくり数えると100軒

ここ数年で、日本でも韓国の産後院に相当する設備が新設されるようになりました。

「日本のどの施設を、韓国の産後院に相当する施設とするか」によって計算が違ってくるのですが、

日本の産後院、産後ケアセンター、産後入院・産褥入院を扱う病院やレディスクリニックを総計すると、100前後の施設が存在することになります。

※「こういうのが産後院です」という線引きがないので、日本に産後院がいくつあるかを数えようと思うと、こういう計算のやり方になっちゃうのです・・・。

産後院を探すなら「一般社団法人・日本産後ケア協会」

産後院を探すサイトで代表的なのは「一般社団法人・日本産後ケア協会」です。

一般社団法人・日本産後ケア協会

日本の産後ケアの現状や、全国の産後ケア施設を案内しています。

日本のどこで産後ケアを行っているか、多くの情報を得ることができます。

他にも産後ケア・産後入院・産褥入院の案内を行っているサイトは数多く、ぜひお試しいただきたいのですが、すぐ気づくことが「日本全国に点在している」。

産後ケア施設のリストを見ると「こんなに所在地がバラバラでは、どーせ近所にはないわね」と、探すのをやめたくなるのです。

ですが、そこでちょっとだけ頑張ってみてください。

病院の看板が全情報とは限らない

いつも行っているレディスクリニックが、実は産後入院をやっていた。

病院の看板とかには書いてなかったが、ホームページには書いてあった。

なんで看板には書いてないの!!

「診療時間」や「日祝休診」は書いてあるのに、なんでそこは書かないの?!

病院によっては、そういうケースもあります。

なんでもそうだと言えばそれまでですが、お店や病院の看板の案内は、全情報とは限らないのです。

5. 産後院は現代女性に必須。理由は?

里帰り出産が減って、一人きりの産後が増えている現代。産後院のケアやサービスは、現代女性に必須です。

産後なにもしないと、赤ちゃんとママと二人きりで、自宅で産後を過ごすことになるこのあたりの現代女性の事情は、日本でも韓国でも同じだそうです。

日本では、韓国も、里帰り出産が減っている?!

従来は韓国でも日本でも、出産後の女性は自分の母親や姑のサポートを受けるものでした。

母親や姑の手助けを受けて、産後のカラダを休めたり、育児のやり方を教わったり。日本では最近まで、里帰り出産が当たり前のこととされていました。

しかし、現代女性の生活は、なかなかそうはいきません。

母親も姑もパートで働いているとか、里帰り出産を言い出しにくい環境になっています。里帰り出産OKが出たとしても、自分の実家も、夫の実家も遠すぎてムリという女性が多い。

女性の社会進出や核家族化が進んだ結果、そういう女性が大半になってきたのです。

プロのケア&サービスで、安心の産後を過ごす

日本の産後院は、これまで母親や姑が行ってきた産後女性のサポートを、専門知識を持ったプロフェッショナルなスタッフと、充実した設備によって行う感じです。

家族や親戚や、知っている人に囲まれてる方が安心と感じる女性もいますが、プロが提供する充実した安心感を、ぜひ一度体感してみてください。

赤ちゃんと一緒にプロのケアやサービスを受けて、安心して出産直後をすごすことは、心身の健康に良いだけでなく、きっと良質の想い出になります。

その後の育児も、予想以上の安心感を持ってスタートできるはずです。

産後院は利用料金が気になるという女性も多いのですが、施設によるので心配ありません。

ホテルによって設備やサービスが全部違うように、産後院や産後ケアセンターも、施設やサービス内容がすべて違います。

ホテルによって宿泊料金が違うように、産後院も高いところから安いところまで、利用料金が全く違うのです。

「案ずるより産むが易し」

まずはいつものレディスクリニックで、産後ケアをやってる施設が近所にあるか、たずねてみませんか?

育児疲れに効果あり!ママも赤ちゃんもリラックスできる「ベビーマッサージ」

ベビーマッサージは、なぜか「ベビーマッサージ」と言います。

ベビーマッサージすると、ママとベビーの両方ともリラックスできるのに。

ママが赤ちゃんの肌に触れたとき、「オキシトシン」というホルモンが分泌されます。

オキシトシンとは、「愛と信頼のホルモン」。

ペットの犬や猫を抱っこした時、人に親切にした時、ふわっと良い気持ちになれる。

そういったときに、分泌されるホルモンです。

ベビーマッサージでたくさん触れ合って、オキシトシンいっぱいの、愛と信頼のひとときをすごしましょう。

1. 育児疲れには、ベビーマッサージ

ベビーマッサージと聞いて「ときどき抱っこしてあげてるのに、マッサージもするの?」と考えるママは、多いのではないでしょうか。

育児疲れでぐったりなのに、ベビーマッサージどころではないわ。

ベビーマッサージなんだから、ベビーがママをマッサージしてくれたらいいのよ。みたいな。

ところがベビーマッサージは、育児疲れでくたくたのママこそ、取り入れたい習慣です。

たとえばOLが仕事でくたくたに疲れて、自宅へ帰ってきたとします。

そこでペットの愛犬や愛猫を抱っこすると、疲れが一気に吹き飛ぶのです。

ママも育児でくたくたに疲れたとき、赤ちゃんを抱っこしてみてください。

あったかくて、ふわふわしてて、気持よくて、育児疲れなんて忘れてしまいます。

こういう現象が起きるのは、ママが赤ちゃんに触れたとき、ママと赤ちゃんの両方に「オキシトシン」というホルモンが分泌されるから。

オキシトシンは「愛と信頼のホルモン」とも呼ばれ、人間同士の信頼関係を築きあげるホルモンです。

ペットを抱っこするとホッとするのも、オキシトシンが分泌されるから。

人に親切にしたとき、歌を歌った時、倖せな気分になるのもオキシトシンのはたらきです。

何かの理由で人が倖せになったとき、実際に人を倖せにしているホルモンが、オキシトシンであるといえるでしょう。

ママに抱っこされたときの赤ちゃんにも、オキシトシンは分泌されます。

「ママって温かいなー」とかなんとか、赤ちゃんの方でも思っているはずなのです。

そこでベビーマッサージを行えば、さらに効果的です。

マッサージされる赤ちゃんも、マッサージするママも血行が促進されて、ぐっすり眠ることができます。

2. オキシトシンの健康効果は?

ベビーマッサージはベビーがマッサージされるだけに思えますが、ママの心身にも良い効果があります。

- オキシトシンによって、ママと赤ちゃんの愛情が深まる

ベビーマッサージで触れ合うことで、オキシトシンが分泌されます。

ママと赤ちゃんの間に、愛情と信頼関係が生まれるのです。 - ママも赤ちゃんもリラックスすることで、ママの産後疲れの回復を援ける

出産直後のママのカラダは、いろいろなダメージを受けています。

ベビーマッサージによるリラックスタイムは、そのダメージの回復に役立ちます。 - 毎日赤ちゃんのカラダを触るので、体調の変化がわかりやすく、育児に役立つ

ベビーマッサージを習慣にすると、赤ちゃんの体調や成長ぶりがわかります。

自信をもって赤ちゃんに接することができます。

もちろん、赤ちゃんへのメリットも多くあります。

- マッサージされることで血行がよくなり、熟睡できるので、心身の発達が良くなる。

- 免疫力・消化機能が高まる。下痢や便秘など、お腹の不調を改善する。

- しっかり熟睡して、夜泣きをしなくなる。

ベビーマッサージには、ママと赤ちゃんの全身の血行を良くする効果もあります。

赤ちゃんはマッサージしてもらうし、ママもマッサージしてあげることによってカラダを動かします。そこで、両方の血行が促進されると言われているのです。

3. オキシトシンは、パパに関係ない?

さらにベビーマッサージでよく言われていることが、「ベビーマッサージで、ママから赤ちゃんへ愛情を伝えることができます」

ここで「えーっ?!」と思うパパが、実に多いのではないかと思います。

「ベビーマッサージで、ママから赤ちゃんへ愛情を伝えられる」

「ということは、パパの立場は?!」

パパとしては、そう言いたくなるのではないでしょうか。

「愛情を伝える」とは、何か?

あらためてベビーマッサージしなくても、赤ちゃんへの愛情は伝わっているはずだ。

そう考えるパパも、実に多いことと思います。

パパはママと赤ちゃんのために、毎日の仕事を頑張っているからです。

パパが主夫として家事や育児をして、ママが働いているお家も多い。

パパの毎日のがんばりは、やる気と気合で赤ちゃんに伝わっていることでしょう。

「そういうのって、気合だけで伝わるもの?」

そういう意味で心もとないパパに、ベビーマッサージはおすすめです。

「これだけ仕事をがんばっているのだから、気迫で愛情が伝わるはず」

「しかし、さらに追加して赤ちゃんに愛情を伝えたいと思う」

そういうパパにも、ベビーマッサージをおすすめします。

愛情は、腰をすえて伝えるべきだ?!

- 寝ないで育児してるんだから、愛情は伝わっているはず。

- 寝ないで働いているんだから、愛情は伝わっているはず。

そう言いたくなる場面、そう思いたくなる場面は、生活のなかでたくさんあります。

しかし人間、他のことに取り紛れながらではなく、腰をすえて「私はあなたを愛している」と伝えあう時間が必要です。

安心して、愛情をこめて、触る。

安心して、愛情をいっぱい受けて、触ってもらう。

ただひたすら愛情を伝えるために、時間を使う。

そういう時間を持つことは、ママと赤ちゃん、パパの心身も、すこやかにしてくれるはずです。

4. ベビーマッサージのやり方は?

ベビーマッサージのやり方を説明した書籍やDVDが、数多く市販されています。

自宅で手軽にベビーマッサージを行いたいママから、本格的に学んで講師になりたいママまで、いろいろな本が出揃っているのです。

「そう言われても、家事や育児で忙しくて書店に行けない」

そういうママの味方となってくれるのが、インターネット。

おすすめのベビーマッサージのホームページをご案内します。

自宅で、今すぐこれからやってみたいママに

ベビーマッサージが初めてのママに、おすすめのサイトです。

内容はベビーマッサージを行ってよい月齢や、ベビーマッサージの効果・やり方など。

動画とイラストを使って、見やすく判りやすく記載されています。

ベビーマッサージに関することは、ここへ

ベビーマッサージに関する、ありとあらゆる希望をかなえてくれる団体です。

自宅の近所に、ベビーマッサージ教室がないかしら?

ベビーマッサージの本やDVD、グッズを買いたい!

ベビーマッサージの資格を取って、講師になりたい!

ベビーマッサージについて何か思いついたら、こちらのサイトをチェックしてみてください。

赤ちゃんに関すること、すべてを極めたいママに

ベビーマッサージはもちろん、ファーストサイン・ベビースキンケアなど、赤ちゃんに関するあらゆる資格を取れます。

全国どこでも受講が可能で、将来はロイヤルセラピスト協会加入のセラピストになったり、サロンや教室を開くこともできます。

人間同士の関係は、意図して努力して作っていかないと、できあがりません。

ママは「親子に生まれたんだから、何やったって、なんとかなるでしょ」と思いやすい。

それでうまくいく母子と、そうではない母子がいるのは、ご存じのとおりです。

ただ親子に生まれたというだけで、スムーズな親子関係を作れるとは限らないのです。

触ること・抱きしめることは、愛すること。

ママと赤ちゃん、パパとの倖せな物語を、ベビーマッサージからスタートしてください。