TAGオーガニック(3ページ目)

美容やダイエットの強い味方!デトックス効果のあるハーブティーを楽しもう

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

以前から体に良いと注目されていたハーブ。

その効果が最近また見直されてきています。

ハーブは種類ごとにその効果も違い、楽しみ方も様々。

そこで今回はハーブティーを楽しみながら、ダイエットやデトックスの効果を得る方法をご紹介します。

こんなにあるハーブの効能

ハーブは昔から、体の調子を整える効果があるとして医療の現場で使われてきました。

そして最近ハーブについての研究が進み、心身の健康づくりのため「メディカルハーブ」として用いられるようになってきています。

ハーブは種類によって効果も違いますが、その効果は大きく3つに分けられます。

その3つとは、

- 心身の緊張をほぐすリラックス効果

- 疲れをいやすリフレッシュ効果

- 体内の老廃物を排出させるデトックス効果

です。

またすべてのハーブが共通して持つのが「抗酸化作用」です。

抗酸化作用は、老化の原因となる活性酸素を除去する働きのことをいいます。ハーブを生活の中に取り入れることは、アンチエイジングにも役立つのですね。

デトックス、ダイエット効果のあるハーブの種類

ハーブには様々なうれしい効果がありますが、その中でも注目してほしい効果の一つが「デトックス効果」です。

デトックスが促されると、体内にたまった老廃物が排出されるためダイエット効果も期待できます。

それだけではなく、体の調子が良くなったりお肌の調子もよくなったりと、デトックスが促進されることで美容にも健康にもうれしい効果がたくさんあります。

これからハーブを取り入れようと思っている方は、まずはデトックスをしてみてはいかがですか?

デトックスやダイエットに効果的なハーブには、以下のようなものがあります。

- マテ

代謝をよくする働きを持つハーブです。

排便を促す働きや、利尿作用もあり体内の老廃物を排出してくれます。またカフェインが含まれているため脂肪燃焼の効果も期待できますよ。

- マルベリー

マルベリーには、糖の吸収を抑える成分が含まれています。

そのためダイエットに効果的。食事の30分前に飲むとより効果を発揮するためおすすめです。

- ジュニパーベリー

新陳代謝を高める働きがあり、むくみ解消やダイエットに効果があります。

- ジンジャー

薬味としても欠かすことのできないジンジャーですが、血行をよくして体を温める作用があることでも有名です。

冷え性の改善や、便秘解消に効果があります。

- スギナ

画像元:botanicalove.com

画像元:botanicalove.comミネラルが豊富に含まれており、腎機能の向上に効果があります。

それによってデトックス効果が高まるといわれています。またアンチエイジングにも効果的といわれており、女性にうれしい効果がたくさんあるハーブです。

- セージ

気持ちを安定させたり、新陳代謝を高めたりする効果があります。

- ダンディライオン

腸内環境を整えてくれるため、便秘解消に役立ちます。

また利尿作用もあります。コーヒーのような風味があります。

- チコリ

利尿作用があり、老廃物を排出してくれます。

- バードックルート

デトックス効果が高く、ニキビなどにも効果的です。

- フェンネル

利尿作用、緩下効果、解毒作用などがあり、むくみやセルライトの予防、解消に効果があります。

お肌のくすみを解消するうれしい効果もありますよ。

- レモングラス

冷え性を解消し、むくみやダイエットに効果を発揮します。

では、これらのハーブを手軽に楽しむためにはどのような方法があるのでしょうか?

初めての方でも取り入れやすい方法の一つに、「ハーブティー」があります。

手軽に成分を吸収できるハーブティー

ハーブティーならハーブに含まれた成分を、余すことなく体に取り入れることができます。またハーブティーは香りも楽しむことができ、アロマテラピーの効果も得ることができます。

これからハーブを取り入れようと思っている方は、手軽にできるハーブティーから始めてみてはいかがでしょうか?

ハーブティーの楽しみ方

ハーブティーを楽しむためには、どうすればよいのでしょうか?

道具のそろえ方から入れ方まで詳しくお伝えしていきましょう。

道具にこだわる

ハーブティーをおいしく入れるには、専用の道具が必要です。

道具選びにもこだわると、さらに楽しくなりますよ。

お気に入りの道具を見つけて楽しんでみてくださいね。

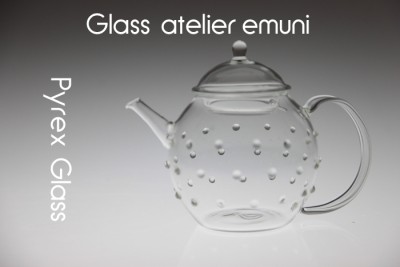

ティーポット

ガラス製や陶器製などがありますが、おすすめは透明のガラス製。

葉や花が広がる様子や、色づく様子を楽しむことができますよ。

茶こし(ストレーナー)

ハーブがカップに入らないようにするために使います。

なるべく目の細かいものを用意しましょう。

砂時計

ハーブを抽出する時間を計ります。

3分計が便利です。カップ

白いものや透明なものだと、ハーブの美しい色を楽しむことができますね。

ドライハーブティーの入れ方

ではいよいよハーブティーを入れてみましょう。

まずは、基本のドライハーブティーの入れ方をマスターしましょう。

- 茶葉を計る

ティースプーンに1杯が目安です。 - ポットに茶葉を入れる

- お湯を注ぐ

お湯の温度は95℃〜98℃が適温です。

お湯の量は200ccほど入れましょう。

お湯を入れたら蓋をして蒸らします。 - 抽出する

基本の抽出時間は3分です。

種や根、実など固いものが入っている場合は5〜6分が目安です。 - 濾して入れる

茶こしを通してカップに静かに注ぎます。

カップはあらかじめ温めておくとよりおいしくいただけますよ。

おいしくアレンジ

基本の入れ方をマスターしたら、いろいろな飲み方を試してみましょう。

味わいが変わり、さらにハーブティーを堪能できますよ。

冷たくアイスで飲む

アイスにしたい場合は、お湯の量を半分に減らすか、茶葉の量を2倍にして入れましょう。

氷を入れた耐熱グラスに注いでいただきましょう。

ハーブティーを凍らせた色付き氷を使うのも、見た目にもきれいでおすすめです。

旬のフレッシュハーブを使う

ドライハーブだけではなく、フレッシュハーブでもハーブティーを楽しむことができます。

1杯分に対して、小さくちぎった葉を2〜3つまみ程度が適量です。

抽出時間は3〜5分です。

季節でかわる旬のハーブを使うことで、より深くハーブティを楽しめます。

はちみつをを足して甘くする

優しい味のハーブティー。

甘みを足すなら、砂糖よりもはちみつのほうがおいしくいただけます。

お好みの量を入れていただきましょう。

ハーブティーの上手な飲み方・飲むときの注意点

ハーブティーは一度にたくさん飲むよりも、間隔をあけて数回に分けて飲むほうがより効果が得られます。

また、体調や体質によって摂取に制限がある場合もあるため、しっかりと確認してくださいね。特に妊娠中や授乳中は要注意です。

以下に一例をあげておきますので、参考にしてください。

- マテ

- カフェインが含まれているためカフェインに過敏な方、妊娠中の方、授乳中の方は要注意です。

過量、長期の使用はNG。

- ジンジャー

- 胆石、胆のう障害、胆のうの炎症などがある方は使用を控えてください。

- ダンディライオン

- 胆汁管の障害や重い胆のう炎、腸障害がある方は使用しないでください。

おすすめのブレンド

ハーブティーは茶葉をブレンドすると、より効果が高まりおいしくいただくことができます。

そこで、デトックスやダイエットに効果的でおいしいブレンドをご紹介します。

デトックスに効果的なおすすめブレンド

- ダンディライオン 3杯

- バードック 2杯

- ペパーミント 少々

デトックス効果のあるダンディライオンとバードック、そこにペパーミントを入れることですっきりと飲みやすい味に仕上がります。

ダイエットには

- マテ 2杯

- マルベリー 2杯

- ジンジャー 1杯

- シナモン 適量

糖の吸収を抑えるマルベリーに、代謝を向上させるマテ。ジンジャーで脂肪燃焼もアップします。

緑茶のような味わいです。

シナモンは、お好みで。

ハーブティーでおいしく健康に

ハーブには、美容や健康に良い効果がたくさん詰まっていますね。

しかもハーブティーなら、疲れているときに飲むとほっと一息つくこともできますね。

道具をそろえる楽しみ、色や香り、味の楽しみなどなど、様々な楽しみ方ができるのもハーブティーの良いところ。

ハーブティーを毎日の生活に取り入れて、健康に過ごしてくださいね。

美と健康のスーパーオイル!海外セレブ注目の「ギー」(ghee)を生活に取り入れよう

ココナッツオイルのブームが来ていたことは記憶に新しいですね。

そしてココナッツオイルの次に来る!と今話題になっているのが、「ギー」(ghee)というオイル。このオイル、美容や健康にすごいパワーを発揮すると海外セレブや芸能人の間でも人気が高まってきています。

流行に敏感な方は、要チェックですよ!

こんなにすごい!ギーのミラクルパワー

ギーは最近注目されたばかりのオイル。なので、ギーという名前を初めて聞いたという方もまだまだ多いのでは?

実は私も初めて聞きました。

ギーってそもそも何?と思われている方に、まずはギーについて詳しくお伝えしましょう。

ギーはバターを煮詰めたオイル

ギーは、簡単にいうと「バターを煮詰めたオイル」です。

バターを煮詰めることで、水分、糖分、たんぱく質などを取り除くことができ、腐りにくくなり長期間の保存が可能となります。

ギーは純粋な乳脂肪分のみでできたオイルなのです。

このオイルはインドなどの南アジアを中心に古くから利用されていました。長期の保存がきくので、保存食としても重宝されていたようです。

また、食用だけではなく薬としても用いられてきました。

アーユルヴェーダで「最高のオイル」がギー

インドの伝統医療として有名なアーユルヴェーダ。

このアーユルヴェーダの中で「最高のオイル」とされているのがこの「ギー」なのです。

ギーのすごさは、古代の医学書の記述を見てもよくわかります。

古代医学書の「チャラカ・サンヒター」の中で、ギーは

「記憶力、知力、消化力、精力、オージャス、カパ、脂肪を増大させ、ヴァータ、ピッタ、毒物、錯乱、疲労、不幸、発熱を除去し、全ての油脂類の中でもっとも優れている。」

と紹介されています。

これを見てもギーのすごさは一目瞭然。

ありとあらゆるものに効果を発揮すると考えられていたのですね。

ギーは栄養豊富

ギーには健康に大切な栄養素がたくさん含まれています。その中でも特に美容や健康によい成分をご紹介します。

- ビタミン

- ビタミンは美容にも健康にも欠かせないもの。

ギーには特にビタミンAとEが豊富に含まれています。抗酸化作用があり、アンチエイジングにも効果を発揮します。

- 共役リノール酸

- 共役リノール酸は、脂肪を分解し燃焼してくれる働きがあります。

ギーはダイエットにも効果的なのですね。

- 中鎖脂肪酸

- エネルギーのもととなるのが中鎖脂肪酸です。

ただ炭水化物などのエネルギー源と違うのが、脂肪に変わらないという点。それどころか脂肪の燃焼、分解をサポートしてくれます。

ダイエット中の運動にも効果大ですね。

- 短鎖脂肪酸

- 短鎖脂肪酸には腸内環境を改善する働きがあります。

腸内環境の改善は、健康にもとっても大切。

免疫機能も高まり病気にかかりにくくなりますよ。

ギーの効果に海外セレブも大注目

ギーはアーユルヴェーダに取り入れられていたということからもわかるように、その美容、健康パワーは古代から注目されていました。

そして最近そのパワーが改めて見直され、話題になっているのです。

今注目される、ギーの効果をいくつか紹介すると、

- ダイエット効果

- 免疫力をアップ

- 腸内環境改善

- 美容効果

- 傷を回復させる

などがあります。

ざっと上げただけでもこんなに様々な効果が期待されているんですね。

このギーの効果には海外セレブも大注目しています。その中には、マドンナやナオミキャンベルなどの名前も。

日本の芸能界の中でも広まってきており、ローラさんなどが使用しているそう。

美容や健康に人一倍気を遣う海外セレブや芸能人にも注目されるとは、それだけでもすごさがわかりますよね。

自宅で簡単にギーを手作り!

ギーはもちろんお店にも売られていますが、値段がお高め…。でもご安心ください!家庭で手作りすることができますよ。しかも簡単!

ギーを試してみたい!と思った方は、ぜひ手作りにチャレンジしてみてくださいね。

材料

- 無塩バター 500g

作り方

- ステンレスの鍋でバターを弱火で溶かします。

アルミの鍋やガラスの鍋は避けてください。 - バターが溶けたら火を中火にして沸騰させます。

- 沸騰したら弱火に戻します。

しばらく加熱すると、泡が大きくなり、そのまま加熱するとまた泡が小さくなります。

この時点で油の色は黄金色になり、香りはポップコーンのような香ばしい香りに変わります。 - 火を止めて、キッチンペーパーなどで油をこし冷ましておきます。

出来上がったら容器に移し替えて冷蔵庫で保存しましょう。半年ほどで使い切るようにしてくださいね。

初めて作る方は、最初から最後まで弱火で作るほうが失敗しないそうです。また、混ぜたりせずに放置するほうが失敗せずにできるようです。

熱しすぎないように気を付けながら火にかけるだけで、簡単に作れちゃうんですね。

これは自分で作ったほうが断然お得ですね。

以下の動画も参考にしてみてくださいね。

毎日の食事に摂りいれよう!ギーのおすすめメニュー

ギーは、インドなどでは調理の際に気軽に用いられています。健康に良いオイルはほかにもいろいろありますが、味にくせがあったり高価だったりして、毎日の調理に取り入れることは難しいことも多いです。

でもギーは、手作りすればそれほどお金はかかりませんし、味も香りも抜群!またバターからできていますが、アレルギーの心配もほとんどないそう。

何か特別なことをしなければならないと思うと続かないことも多いのですが、調理油として使うなら毎日気軽に取り入れられますね。

ここで、ギーを取り入れたおすすめメニューをご紹介します。

ローラいちおし!豆乳と米粉のほっこりシチュー

料理上手で有名なローラ。

クックパッドの中でも様々なレシピを紹介しています。

その中にはギーを使ったレシピも。

このシチューも、ギーを使ったローラのレシピの一つです。

材料(2人分)

- さけ(切り身) 2切れ

- 玉ねぎ 1/2個

- にんじん 1本

- 豆乳 400ml

- 米粉 大さじ1強

- ギー 大さじ1

- 塩、こしょう 各少々

- 粗びき黒こしょう 少々

作り方

- さけは1切れを4等分にして、塩、こしょうをふる。

- 玉ねぎはうす切りにし、さつま芋とにんじんは乱切りにする。

- 鍋にギーを入れて熱し、2を加えて炒める。玉ねぎがしんなりしたら、1を加えて焼きつける。

- 3に米粉を茶こしなどでふるい入れ、全体をざっと炒める。

- 豆乳を加えて弱火で沸騰させないよう煮て、さつま芋とにんじんがやわらかくなったら、塩、こしょうで調味する。

- 器に盛って黒こしょうをふる。

引用元:cookpad.com

いつものサラダがよりおいしく!レモンバタードレッシング

美容や健康のためにサラダを欠かさず食べているという女性は多いですよね。

毎日のサラダにもギーを取り入れてみてはいかがですか?

いつものサラダがよりおいしく、より健康に効果を発揮するようになりますよ。

材 料(2人分)

- マヨネーズ 大さじ3

- レモン汁 大さじ1

- 砂糖 小さじ1

- コンソメ 小さじ1/2

- 塩コショウ 少々

- ギー 大さじ1

- ブラックペッパー 少々

作り方は、材料をすべて混ぜるだけ。

コクがあるのにさっぱりとしていておいしいドレッシングですので、ぜひお試しくださいね。

このほかにも炒め物に使用してもいいですし、スープに直接たらしてもおいしいです。また寝る前にホットミルクに入れて飲むと、安眠や便秘解消に効果があるそうですよ。

直接塗っても効果あり

ギーは、肌に直接ぬっても効果があります。

ギーの香りが好きな方は、肌に直接塗る使い方も試してみては?

ニキビ予防に

ギーにはビタミンが豊富に含まれています。またデトックス効果や保湿効果などもあるため、ニキビに効果的だといわれているのです。

もちろん食べるだけでも効果が期待できるのですが、肌に直接塗ることでさらなる効果が期待できます。

やり方は、ウコンとギーを1:4の割合で混ぜ、ニキビが気になる部位に塗って30分ほどおき、その後しっかりと洗い流します。

ギーには傷を回復させる力もあるため、直接肌に塗ることでさらに効果がアップします。

ニキビが気になる方はぜひ試してみてくださいね。

マッサージでしわ予防

ギーをマッサージの際に使うと、しわを予防できるといわれています。少量を手に取って顔に塗りマッサージしてみてください。

保湿効果もあるので、つやつやの肌にしてくれますよ。

目の疲れが回復

ギーをおでこやまぶたに塗ってそのまま眠ると、深く眠れて目の疲れもすっきり取れますよ。

コットンにギーを浸してパックをするのも目の疲れに効果的です。

パソコンやスマホを長時間使うと目が疲れますよね。

そんな時はこの方法を試してみてくださいね。

流行の先端!ギーを取り入れてアンチエイジング

ギーにはたくさんの優れた効果があるんですね。

しかもその効果は、美容と健康全般にわたります。

今まではやったオイルに比べると、使いやすそうな点も魅力的ですね。これは流行ること間違いなしです。

爆発的なブームが来る前に、ぜひ試してみませんか?

毎日の生活にギーを取り入れて、手軽にアンチエイジングしちゃいましょう。

美容・健康・疲労回復にうれしい効果!フルーツを使った自家製果実酢の作り方

酢に果物をつけた果実酢。

飲みやすくヘルシーで、女性に大変人気ですね。体に良い効果がたくさんある酢に、たくさんの栄養が詰まっている果物の組み合わせは、美容にも健康にも効果抜群!

すでに市販されている果実酢を使っているという方も多いかもしれませんね。でも自家製果実酢なら、もっとバラエティー豊かな果実酢が楽しめますよ。

そこで今回は、さまざまな果実酢の効果やレシピを紹介していきます。

おいしくて、美容や健康にもうれしい効果のある果実酢を厳選しました。果実酢が好きな方や、果実酢に興味のある方はぜひ参考にしてくださいね。

こんなにある!お酢の効果

お酢には私たちの体にうれしい効果がたくさんあります。

そんなお酢の、主な健康パワーをご紹介します。

疲労回復効果が抜群

お酢はそのままだととてもすっぱいですよね。このすっぱさが苦手だという方もいるかもしれません。

でも、このすっぱさこそ酢の疲労回復の源。

お酢のすっぱさのもとは、有機酸と呼ばれる物質です。お酢の有機酸は、疲労のもとになっている乳酸という物質を分解してくれます。それにより疲れが取れて元気が回復するのです。

さらにお酢と糖分を一緒に摂取すると、体内のエネルギーの元であるグリコーゲンが補充されやすくなり、ますます効果的です。普通にお酢を取り入れるよりも、糖分が入っている果実酢のほうが疲労回復には効果的なのですね。

カルシウムの吸収を助けてくれる

お酢に含まれる酢酸には、カルシウムを溶かし出す働きがあります。

カルシウムはそのままだとなかなか体に吸収されにくいのですが、お酢に溶けたカルシウムは体に吸収されやすいのです。カルシウム不足が気になる方は、カルシウムが豊富に入っている食材と一緒にお酢も摂取するとより効果がアップしますよ。

血圧を下げてくれる

年齢とともに血圧が高くなってきているという方も多いのでは?

そんな方にもお酢は効果抜群!

お酢に含まれている酢酸は、体の中の血圧を調節する機能に直接働きかけてくれ、高くなった血圧を下げてくれるのです。

また、高血圧のために塩分を控えているという方も、ぜひお酢を使ってみてください。お酢を使うことで味の物足りなさを補うことができ、減塩に役立ちますよ。

血糖値の上昇を抑える

お酢には血糖値に急上昇を抑えるパワーがあります。

お酢は食事の後、胃の中の食べ物を胃の中にとどめ、ゆっくりと消化吸収させる働きがあります。

消化吸収がゆっくりと行われることで血糖値の急上昇が抑えられ、太りにくくなったり糖尿病の予防になったりとうれしい効果がたくさんあります。

お酢には体に良い効果がたくさんありますね。

でも、お酢を毎日料理に取り入れようと思ったらなかなか大変です。

かといってそのまま飲めるようなものでもありません。

そんなときに便利なのが「果実酢」なのです。

果実酢なら、ジュース感覚で飲むことができるので手軽に摂取できますね。

ではおすすめの果実酢と、その作り方をご紹介していきましょう。

使うお酢によって味が変わる

果実酢づくりに欠かせないものといえば「お酢」

でも一口に「お酢」といってもその種類はたくさんあります。そして使うお酢によって果実酢の味も変わります。

使う果物との相性もあります。

主なお酢の種類を以下にご紹介しますので、自分の好みに合ったものを選んで作ってみてくださいね。

フルーティでくせがない “リンゴ酢”

リンゴ果汁を発酵させて作ったお酢です。

お酢特有のツンとした香りが少なく、フルーティでマイルドな味わいが特徴です。

くせがないのでどんな果物にも合います。

お酢のにおいが苦手な方にもおすすめです。

酸味は強いがくせは弱い “ワインビネガー”

ワインを発酵させて作った酢です。

酸味は強めですが、くせが少ない味なのでお酢が苦手な方でも飲みやすいです。

どんな果物とも合うお酢です。

さっぱり爽快 “穀物酢”

小麦や米、トウモロコシなどの穀物や酒粕を原料とした酢です。

さっぱりとしてさわやかな味わいです。

爽快感のある果実酢を作るのにぴったりのお酢です。

コクと深味 “純米酢”

日本の代表的なお酢です。

米をお酒にしてから発酵させて作られています。

酸味が控えめで独特の香りとコクとまろやかさが特徴です。

果実酢に使うと味わい深いお酢になります。

香りが強く健康志向 “黒酢”

玄米が主原料のお酢です。

必須アミノ酸を豊富に含むお酢ですが、

匂いが強いため好みが分かれます。

果実酢にする場合は香りの強い果物で作ることをおすすめします。

果実酢の基本の作り方

では、いよいよ果実酢の作り方をお伝えしましょう。

基本の作り方さえ覚えておけば、どんな果物を入れても大丈夫!

まずは基本の作り方を覚えて、お好みの果実酢を作ってみてくださいね。

用意するもの

お好みの果物

選んだ果物によって味や効果が変わります。

使う果物を選ぶ時のコツは、熟しすぎていないものを選ぶこと。その点だけ気を付けておけば大丈夫です。

いろいろな果物で作ってみて、味や風味の違いを楽しんでみては?

糖類

糖類を入れると甘みが付くだけではなく、浸透圧により果物のエキスを引き出す手助けもしてくれます。

ただし甘いものがあまり好きではないという方は、糖類は控えめにしても大丈夫です。果実酢によく使われる糖類には、氷砂糖、グラニュー糖、はちみつなどがあります。

保存瓶

果実酢を漬け込むのに不可欠なのが保存瓶です。

金属製の蓋の瓶を使うときは、蓋のサビ防止のために蓋と瓶の間にラップを挟みましょう。

まな板と包丁

果実を切るときにつぶれると、お酢につけている間に腐敗してしまうことがあります。

包丁はよく切れるものを選びましょう。ペーパータオル

画像元:mery.jp

画像元:mery.jp果実酢づくりに水分は大敵です。

水分が残っていると腐敗の原因になってしまうからです。ペーパータオルがあると、しっかりと水分をふき取ることができます。

お酢

選んだ果物によっても相性の良い酢は変わります。

果物との相性や、ご自分の好みに合うものを選んでくださいね。

作り方

1. まずは使う道具の煮沸から

果実酢づくりに細菌は大敵!

使う道具に細菌がついていると腐敗の原因になってしまいます。

使う道具(包丁、まな板、瓶、瓶のふた)は煮沸消毒をして、滅菌しましょう。

煮沸した道具は、ペーパータオルでしっかりと水けをふいておきましょう。

2. 果実を酢に漬け込む

- 果実は良く洗い、ペーパータオルでふき取ります。

その後さらに完全に水気がなくなるまで乾かしておきます。 - 材料をカットします。

皮をむいたり種を取ったりしたら、小さくカットしましょう。 - カットした果実を瓶に入れます。

果実をすべて瓶に入れ終わったら糖類を入れましょう。 - 瓶に酢を入れる

最後に酢を静かに注ぎ、ふたをしめて冷暗所に保存しましょう。

3. 天地返しで熟成スピードをアップ!

果実酢を付けていると、糖類が溶けて果実が浮いてきます。

糖類の濃度が高い部分と果実のエキスの部分の2層に分かれてしまうためです。

このままおいておいても果実酢はできますが、ここで瓶をさかさまにする「天地返し」を行うことで熟成が早まります。

3日〜1週間に1回程度行うと良いですね。

ただし瓶のふたがしっかりと閉まっていることを確認してから行ってくださいね。

これがおすすめ!ぜひ作ってみてほしい果実酢

おいしくって美容や健康にも効果を発揮してくれる果実酢をご紹介します。レシピも一緒にご紹介しますので、気になるものがあったら試してみてくださいね。

レシピは飲みやすい組み合わせのお酢でご紹介していますが、違う種類のお酢を使っても大丈夫です。

オレンジ × リンゴ酢

生活習慣病の対策の果実酢として

オレンジにはビタミンC、カルシウム、カリウム、ペクチンなど栄養がいっぱい詰まっています。

- ビタミンC

- 美容にはもちろん、風邪予防にも効果的です。

- カリウム

- 血圧を整える効果がありますし、ペクチンは高血圧や動脈硬化に力を発揮します。

- カルシウム

- 骨を強化したり、ストレスを和らげたりする効果があります。

美容はもちろん、生活習慣病にも効果を発揮する果実酢です。

飲むだけではなく、肉料理の隠し味にもおすすめです。

材料の分量と飲みごろ目安

オレンジ1個にリンゴ酢400ml、糖類50gの割合で作るのがおすすめです。

1か月ほどで飲み頃になります。

イチゴ × リンゴ酢

美肌と疲労回復に!子供も飲みやすい果実酢

イチゴは豊富にビタミンCが含まれていて、美肌や疲労回復に効果抜群です。

お酢にも疲労回復効果があるので疲れた時によく効く1杯です。

イチゴは果肉が柔らかく、香りや味がお酢に移りやすいので甘い風味で大変飲みやすい果実酢になります。

酢が苦手なお子さんでも飲みやすいですね。

炭酸などで割って飲んでももちろんおいしいのですが、ヨーグルトとの相性も抜群!

ぜひお試しください。

材料の分量と飲みごろ目安

イチゴ200gにリンゴ酢400ml、糖類50gの割合で作るのがおすすめです。

2週間ほど置くと飲み頃です。

ブドウ × リンゴ酢

ブドウのポリフェノールで発がん予防!お酢なのにワインと同様の健康効果

赤ワインに含まれるポリフェノールが体に良いというのは有名ですね。

ブドウ酢もそれと同様に体に良い効果をもたらしてくれます。

皮が黒いブドウには、アントシアニンという目に良い成分が含まれています。また、ポリフェノールももちろん含まれています。

ポリフェノールは発がん予防やコレステロールの酸化予防に効果大!

アルコールに弱い方やお子さんでも、ブドウ酢なら安心して飲むことができますね。

材料の分量と飲みごろ目安

巨峰一房に、リンゴ酢400ml、糖類100gの割合で作るのがおすすめです。

1か月で飲み頃です。

イチジク × リンゴ酢

二日酔い対策!?イチジクの健康作用が魅力の果実酢

イチジクを食べたことがある方はもしかしたら少ないかもしれませんね。

しかしイチジクは栄養価が高く体に良いと昔から重宝されていた果物です。

ペクチン、カリウム、カルシウム、ビタミン類など豊富な栄養成分を含んでいます。

また、イチジクは独自の酵素を持っていて、食べると消化作用を促進させたり、二日酔いになりにくくなったりするという話もあります。

こんなにさまざまな良い効果があるイチジクを酢につけると、さらにヘルシー度がアップしますね。

材料の分量と飲みごろ目安

イチジク400gにリンゴ酢600ml、糖類100gの割合がおすすめです。

1か月で飲み頃です。

バナナ × リンゴ酢

気持ちを落ち着かせてくれるトリプトファンを含む果実酢

バナナは栄養満点の果物。

生活習慣病を予防してくれるカリウムや、ビタミンB群、整腸作用のあるオリゴ糖などが豊富に含まれています。

またトリプトファンという物質も含まれており、トリプトファンには気持ちを落ち着かせてくれる作用があります。

ストレスが溜まってイライラしているときにもおすすめの果実酢です。

材料の分量と飲みごろ目安

バナナ2本にリンゴ酢400ml、糖類100gの割合がおすすめです。

2週間で飲み頃になります。

ブルーベリー × ワインビネガー

抗酸化作用で老け防止の果実酢

ブルーベリーは、視力回復に効果的なアントシアニンが豊富に含まれており、健康食品に使われることも多い果物です。

βカロチンやポリフェノールも豊富に含まれており、抗酸化作用が高い食品としても有名です。

アンチエイジングに効果的な果実酢です。

材料の分量と飲みごろ目安

ブルーベリー200g、ワインビネガー400ml、糖類50gの割合がおすすめです。

1か月で飲み頃になります。

マンゴー × 穀物酢

葉酸豊富なフルーツシロップのようなマンゴー果実酢

マンゴーは濃い甘みが人気の果物です。

βカロチンが多く含まれており、美容に最適です。

また葉酸も豊富に含まれており、貧血予防にも効果的です。

牛乳や豆乳で割って飲んだり、ヨーグルトに混ぜて食べたりするとおいしくいただけます。

材料の分量と飲みごろ目安

マンゴー1個、穀物酢400ml、糖類100gがおすすめの割合です。

2週間ほどで飲み頃です。

果実酢生活でおいしく健康に!

おいしくてしかも健康へと導いてくれる果実酢。

自分で作るとお好みの味で作ることができ、さらにできるのを待つわくわく感もあります。

市販のものを購入するよりも、いっそう果実酢生活が楽しくなりそうですよね。

ぜひいろいろな果実酢を作って、自分好みのレシピを見つけてくださいね。

脂肪を減らす?デトックス?お茶に秘められたダイエット効果まとめ

ダイエットは、いろいろと我慢しなければならないことが多くつらいですよね。そのためストレスが溜まってしまうことも。そんなつらいダイエットをサポートしてくれる強い味方がいるのをみなさんご存知でしたか?

それは、「お茶」。

「お茶なんていつも飲んでるよ〜!」と思った方もいますよね?

でもお茶なら何でもいいというわけではありません。

そこで今回は、ダイエットの成功を促してくれるお茶をご紹介します。

この成分がダイエットに効果あり!

お茶にはさまざまな種類があります。

でも残念ながらそのすべてのお茶にダイエット効果があるわけではありません。

ダイエット効果を発揮するお茶かどうかは、含まれている成分によって決まります。

では、ダイエットに有効だと言われているお茶の成分をご紹介しましょう。

ポリフェノール

ポリフェノールといえば赤ワインを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

実はお茶にも多くのポリフェノールが含まれているものがあります。

お茶のポリフェノールには8種類ほどあり、その中には良く知られている「カテキン」も含まれます。

お茶のポリフェノールはコレステロールの吸収を防ぐ効果があり、ダイエットに効果的だと言われています。

食物繊維

食物繊維は野菜に多く含まれているイメージですよね?でも、お茶にも食物繊維を含んでいるものがあるんです。

食物繊維には、糖が吸収されるのを阻害する働きがあります。そのため血糖値の上昇を防ぐことができるのです。血糖値の上昇を防ぐことができれば脂肪の吸収も抑えることができます。

それでダイエットに有効だと言われているのです。

カフェイン

カフェインがダイエットに効果的だとは知らなかったという方も多いのではないでしょうか?

カフェインは、リパーゼという酵素の働きを活発にします。このリパーゼには、脂肪を分解する働きがあるのです。

体を動かす前に摂ると一層効果的!

ダイエットのために体を動かしている方には朗報ですね。

サポニン

サポニンの「サポ」とは、石鹸を意味しています。なぜこのような名前がついたのかというと、泡立つ性質があるためです。

抹茶を点てると泡が立つますよね?あの泡がサポニンです。

そしてこのサポニン、まさに石鹸のように脂肪を洗い流す効果もあります。

サポニンが消化管を通過するときに脂肪を洗い流してくれるのです。

これにより悪玉コレステロールを減らすことができます。ダイエットだけではなく、健康にも良さそうですね。

サポニンはほぼすべてのお茶に含まれています。

主にお茶に含まれている成分の中で、ダイエットに効果的なものはこの4つです。

それぞれのお茶によって含まれている成分が異なるため、ダイエットへの効果も変わってくるのです。

では、ダイエットに有効なお茶にはどのようなものがあるのでしょうか?

その効果ごとに、代表的なものをご紹介していきます。

ダイエット茶は、3つの効果に分けられる

ひと口にダイエット茶と言っても、その効果ごとに3つの種類に分けられます。

- 脂肪を燃焼する効果

- 脂肪や糖分の吸収を抑える効果

- 余分なものを排出する効果

太りやすい原因は人それぞれ。

ですから原因ごとに効果が出やすいお茶も違ってきます。

自分に合ったお茶を選ぶことでより効果を得ることができますよ。

脂肪を燃焼するお茶は、運動前におすすめ!

体を動かしてダイエットをしている人におすすめなのが、脂肪燃焼効果のあるお茶です。

脂肪燃焼効果のあるお茶は、飲むだけではそれほどダイエット効果は期待できないのですが、運動の前に飲むことで、運動による脂肪燃焼の効果をさらにアップさせてくれるのです。

ダイエットに運動を取り入れている方は、ぜひ試してみて下さいね。

- 脂肪燃焼効果のあるお茶

- プーアル茶

- 緑茶

- ほうじ茶

プーアル茶

プーアル茶は中国から伝わってきたお茶です。日本でも400年以上も前から愛飲されていました。

プーアル茶にはリパーゼという酵素を増やす作用があります。リパーゼは中性脂肪を燃焼されやすい形に変えてくれる酵素です。そのためプーアル茶を飲むと脂肪燃焼効果が得られるのです。

また、脂肪を燃焼させるだけではなく吸収も抑えてくれます。

緑茶

日本人には馴染み深い「緑茶」。

緑茶には、カフェインやカテキンが多く含まれており、これらの成分には脂肪燃焼効果があります。

緑茶のカテキンにはコレステロールを抑える効果や抗菌効果もあり、ダイエットだけではなく健康にも良い効果があります。

ほうじ茶

ほうじ茶は、実は緑茶と同じ茶葉でできており、成分もほぼ変わりません。緑茶の茶葉を焙煎するとほうじ茶になります。

ほうじ茶は緑茶とは違い、高温で煮出すことができます。そのため緑茶よりもカテキンが多く含まれています。

それに反してカフェインは緑茶より少ないので、お子さんや妊婦さんにおすすめです。

脂肪や糖分の吸収を抑えるお茶は、食事制限の強い味方

ダイエット中の食事制限はストレスもたまりつらいですよね。でもこの食事制限をサポートしてくれるお茶があるんです。

お茶の中には脂肪や糖分の吸収を抑える成分が含まれているものがあり、それらのお茶を飲むことで脂肪が体に蓄積されることを防ぐことができるのです。

- 脂肪の吸収を抑えるお茶

- 黒ウーロン茶

- ゴボウ茶

- 杜仲茶

- 黒豆茶

- プーアル茶

- 糖分の吸収を抑えるお茶

- 緑茶

- ゴーヤ

- 桑の葉茶

ウーロン茶

ウーロン茶は皆さんご存知の通り、中国発祥のお茶です。

ウーロン茶に含まれている成分に、「ウーロン茶ポリフェノール」というものがあります。ウーロン茶ポリフェノールは脂肪を分解する酵素の働きを阻害します。

分解されなかった脂肪は体内に吸収されることができず、そのまま外に排出されるのです。

中華料理には脂っこいものが多いため、このようなお茶が好んで飲まれているのかもしれませんね。

脂っこい食べ物が好きな方には特にうれしいお茶ですね。

普通のウーロン茶よりも黒ウーロン茶のほうが、ウーロン茶ポリフェノールが豊富に含まれているためより効果的です。

ゴボウ茶

食物繊維が豊富に含まれている野菜として有名なゴボウですが、ゴボウ茶にも食物繊維が含まれています。

食物繊維は腸内環境を整えるのに効果的です。便通を促してくれるため、デトックス効果が期待できます。

それだけではなくポリフェノールも豊富に含まれているため脂肪吸収を抑えてくれる効果も期待できます。

さらにポリフェノールには抗酸化作用もあるため美容や健康にも効果的ですよ。

杜仲茶

杜仲茶は中国で古くから不老不死の薬と言われ、重宝されていました。

杜仲茶の原料は、杜仲という落葉樹の葉です。

脂肪を吸収する効果以外に脂肪を燃焼する効果もあり、まさにダイエットの強い味方といえるでしょう。

さらに栄養分も豊富に含まれているため健康にも効果的です。

カフェインが含まれていないため、妊婦さんやお子さんも安心して飲むことができます。

黒豆茶

黒豆の黒い色は、「アントシアニン」という成分です。

このアントシアニンには抗酸化作用があり、アンチエイジングにも効果があります。

そしてこのアントシアニンには脂肪の吸収を抑える効果やコレステロールや血圧を低下させる効果もあります。

黒豆は大豆の一種なのですが、黒豆茶にも大豆と同じくイソフラボンが豊富に含まれています。

イソフラボンには女性ホルモンを整えてくれる効果もあるため女性には特におすすめのお茶です。

ゴーヤ茶

ゴーヤを乾燥させて作られたお茶です。

ゴーヤは苦い野菜として知られていますが、この苦み成分である「モモルデシン」には血糖値を降下させる働きがあります。

ゴーヤにはそれ以外にも「チャランチン」という成分が含まれており、この成分も血糖値を下げるのに一役買ってくれます。

また「共役リノレン酸」という栄養素も含まれており、その効果により中性脂肪も減らしてくれます。

ゴーヤはお茶にすると苦みが少なくなり、口にしやすくなりますよ。

桑の葉茶

桑の葉を焙煎して作られる桑の葉茶。西洋では「マルベリー」と呼ばれハーブティーとしても有名です。

血糖値の上昇を抑えるといわれていますが、癖のある味なので好みが分かれるお茶です。

デトックス効果できれいにダイエット

食事に気を付けて運動もしているのになかなか痩せないという方の中には、便秘などで体の中に余分なものをため込みがちになっている場合があります。

その場合は、デトックス効果のあるお茶を飲むことでダイエット効果も得られることがあります。

ダイエット中で便秘に悩んでいる方は試してみてくださいね。

- デトックス効果のあるお茶

- ゴボウ茶

- コーン茶

- ルイボスティー

- 麦茶

コーン茶

カリウム、食物繊維、鉄分が含まれています。

利尿作用や便秘解消効果があり、体の中の毒素を外に排出してくれます。

また冷えにも効果的なので、冷え性の方もお試しください。

ルイボスティー

ルイボスティーは南アフリカ原産のお茶です。

ルイボスティーにはミネラルが豊富に含まれており、余分な水分や老廃物を外に排出する効果があります。

またSODという酵素も含まれており、この酵素には強い抗酸化作用があります。

そのため美容や健康のために飲む方も多いお茶です。

麦茶

麦茶は、最もポピュラーなお茶の一つといっても良いくらい身近なお茶ですね。

実はいつも何気なく飲んでいる麦茶にもデトックス効果があります。

ミネラルや食物繊維が豊富に含まれているため、むくみを解消したり便秘を解消てくれるのです。

水出しではなく煮出して飲むことでさらに効果がアップしますよ。

お茶を上手に活用してダイエットを成功させよう

お茶を飲むだけではなかなか痩せないかもしれませんが、それぞれのお茶の効果を知り上手に活用することで脂肪を減らしダイエットの効果を引き出してくれます。

普段からお茶を飲んでいるという方は多いですよね?

お茶をダイエットに取り入れることは、いつも飲んでいるお茶を変えるだけ!なので忙しい方でも手軽にできますね。

またお茶には美容や健康にもよい成分が含まれていますので、ダイエットだけでなく体のためにも積極的に取り入れたいですね。

今回ご紹介した以外にも様々な種類のお茶がありますので、ご自分に合ったものを取り入れてみてくださいね。

子どもと一緒にアロマテラピー!覚えておきたい天然精油の便利な使い方

美容や健康のためにアロマテラピーを取り入れているという方もいますよね?

アロマテラピーは天然の精油を使用するため、体に優しい療法です。

そのため実はお子さんにもおすすめです。

いくつか注意する点はありますが、上手に使うととっても便利ですよ。

今回は、アロマテラピーの基本とお子さんに試してほしい便利な使い方をご紹介します。

アロマテラピーは、植物の力を使った療法

アロマテラピーとは、「アロマ(香り)」と、「テラピー(療法)」を組み合わせた造語です。医療が発達していない昔は、民間療法として植物の力が薬のように使われていました。

昔の人々は、「風邪のときにはこの植物が効く」とか、「けがをしたときはこの植物がよい」ということを経験から知っていたのですね。

このような昔の人々の知恵を活用し、健康づくりに役立てようと科学的な研究がなされ、今のアロマテラピーとなりました。

では、アロマテラピーは私たちの心や体にどのような効果をもたらしてくれるのでしょうか?

アロマテラピーは、心身ともに良い影響を与えてくれる

アロマテラピーは植物の香りにより、「身体」「心」「肌」において人間が本来持っている力を取り戻し良い状態に導いてくれるきっかけを作ってくれます。

精油の成分や香りで健康に

鼻が詰まった時にミントの香りをかぐことで鼻の通りがよくなるといった経験をしたことがある方は多いのでは?

この例からもわかるように、植物の香りは体の不調を解消させることがあります。

一つの香りがいくつかの違った症状に効果を発揮することもあり、これは精油がひとつの成分で構成されているわけではないためです。

精油の構成成分には薬と同じような働きをするものもあります。

そのためアロマテラピーには免疫力を高めたり、体の不調を解消する効果が期待できるのです。

香りの効果でリラックス

アロマの香りにはリラックスできたりストレスを解消できたりという効果があることは、ご存じな方も多いのでは?

これは、精油の香りをかぐことで香りの信号が脳に伝わり自律神経を整えて、身体の機能を調整してくれるためです。

心地良い香りが脳に働きかけてくれることで、心理的な効果が得られるのですね。

お肌にも効果的

精油の成分は鼻や口からだけではなく、お肌からも浸透します。

精油成分の種類によっては皮膚内で保湿成分を補ったり、引き締め効果が得られたりもします。

肌の状態に合わせて選ぶ精油を変えることで肌本来の回復力を高め、きれいな肌へと導いてくれます。

アロマテラピーの楽しみ方

アロマテラピーの一般的な楽しみ方を7つご紹介します。

ライフスタイルや、得たい効果によって選んでみてくださいね。

入浴の時に精油を数滴

湯船に精油を落としてつかることで、芳香成分を呼吸と皮膚から吸収することができます。

半身浴や、手や足だけつかるのも効果的です。

マッサージの時に

マッサージをするときに、精油をキャリアオイルで薄めたものを肌に塗ります。

皮膚から芳香成分を浸透させるとともに、香りによるリラックス効果を得ることもできます。

香りを楽しむ芳香浴

電気やろうそくの熱で空中に香りを広げます。

またもっと手軽なやり方にはマグカップなどにお湯を入れ、精油をたらして香りを楽しむ方法もあります。

香りの蒸気を吸入

お湯を張った洗面器などに精油を落とし、湯気を顔にあてて呼吸や肌から芳香成分を取り入れます。刺激を避けるために眼は閉じておきましょう。

オリジナルの化粧品を作って

無水エタノールやキャリアオイルに精油を加え、オリジナルの化粧品を作ることもできます。ご自分の肌の状態に合わせた化粧品を作ることができますよ。

精油が肌に合うかどうか、パッチテストを行ってから使用してくださいね。

パッチテストのやり方

キャリアオイルに精油を加えて濃度1%のオイルを作ります。

それを肌に塗り、24~48時間放置し異常がないか確認しましょう。

ヘアケアに

お使いのシャンプーやトリートメントに加えると、精油の効果に加え香りも楽しむことができます。

お掃除に

拭き掃除のときに消毒・殺菌効果のある精油を掃除の水に垂らして使うと、香りの癒し効果を得ることもできます。掃除をするのが楽しくなるかもしれませんね。

アロマテラピーを楽しむ前に知っておいてほしいこと

アロマテラピーはルールを守って使わなければ、効果を得られないばかりか悪影響をうけてしまう場合もあります。

ルールをしっかりと守ってアロマの効果を最大限に引き出して楽しんでくださいね。

精油を購入するときは、品質と香りをチェック

精油を購入するときにまずチェックしてほしい点が、その品質です。

以下の5点を満たしているかをチェックしてみてくださいね。

- 100%天然成分でできているか

- 合成香料の入ったものではないかどうか

- 品名、学名、抽出部位、抽出方法、原産国が明記されているか

- 輸入元や注意事項が記載されているか

- 信頼できるメーカーのものか

品質をチェックしたら、次は香りをチェックしてみてください。

いくら症状に効果のある精油だとしても、香りが気に入らないと効果が出にくいことがあるのです。

「この香りならリラックスできる」というのが何よりも大きなアロマテラピーの効果。

効能だけではなく香りにも着目して選びましょう。

アロマテラピー、これはNG

アロマテラピーにはやってはいけないことがいくつかあります。

それらを守らないと、身体に悪影響を及ぼすことも。

ルールを守って安全に楽しみましょう。

1 肌には直接つけない。

精油を原液のままつけると刺激が強すぎるため避けましょう。

必ずキャリアオイルなどで希釈してから使うようにしてください。

キャリアオイルには、天然の植物から作られた油が使われます。

ただし食用のものは使えないためアロマテラピー専用のものを使いましょう。

キャリアオイルの種類によっても効果は変わってきます。

2 赤ちゃんには使わない

1歳以下の赤ちゃんには精油の刺激は強いため使用は控えてください。

3 使用期限は守る

容器に記載されている使用期限は守りましょう。

劣化した精油は効果が落ちるばかりか毒性を帯びることも。

4 口から飲まない

特にお子さんやペットがいるご家庭は、誤飲をしないようにご注意ください。

5 火気に注意する

精油は引火する恐れがあります。

ストーブなどのそばでは使わないようにしましょう。

またキャンドルを使用するときは目を離さないようにしてくださいね。

6 体調によって使わないほうがよい精油がある

体調などにより、使わないほうがよい精油があります。

精油を使用するときは、それらをチェックしてからのほうが安心です。

子どもと一緒にアロマテラピー

アロマテラピーにはさまざまな使い方があり、心身ともに良い影響を与えてくれます。

市販の薬を使うよりも、天然成分の精油を使うほうが安心ですよね。

お子さんがいる方は、お子さんと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか?

お子さんにおすすめの便利な使い方をご紹介します。

参考にしてみてくださいね。

お子さんとアロマテラピーを行う時に注意してほしいこと

まずはお子さんとアロマテラピーを楽しむ時に注意してほしい点をお伝えします。

- 香りはお子さんが心地よく感じるものを選びましょう。

- 柔らかい香りのものがあすすめです。

- お子さんでも使うことができるオイルを選びましょう。

- 肌につける場合は特に、使用できるものかどうかを良く確認してくださいね。

- 1歳以下の赤ちゃんには使用しないようにしましょう。

- 3歳未満のお子さんの場合は芳香浴ならOKです。

3歳以上のお子さんが使用する場合でも慎重に使用するようにしましょう。

お子さんが使用できるものと、避けたほうがいいものの一例をご紹介します。

あくまでも一例なので、使用する前にしっかりと確認をすることをおすすめします。

① 13ヶ月以上~3歳以下でも安全に使える精油

カモミール・ローマン、マンダリン、ラベンダー② 12歳以下でも使える精油

オレンジ・スイート、カモミール・ローマン、サンダルウッド、シダーウッド、ゼラニウム、タイム・スイート、ティートリー、ネロリ、フランキンセンス、ベンゾイン、マートル、マンダリン、ユーカリ・スミシ、ラベンサラ、ラベンダー、ローズウッドなど③ 12歳以下で使わない方がいい精油

ユーカリ・グロブロス、ローズマリー・カンファーなど刺激の強いもの④ 12歳以下であまり使わない方がいい精油

イランイラン、クラリセージ、サイプレス、ジュニパー・ベリー、ペパーミント、マジョラム・スイートなど香りの強いもの引用元:ameblo.jp

適切な量を守って使うようにしましょう。

大人と子どもでは、精油の適量も変わってきます。

以下に目安をご紹介しますので、参考にしてみてください。

① 13ヶ月未満

・ルームフレグランスに、精油1滴使う程度にとどめる。

・マッサージには、精油は使わず、キャリアオイルのみ。

・沐浴には、精油ではなく、芳香蒸留水またはハーブティーを薄めたものを使う。② 13ヶ月~3歳

・ルームフレグランスに、精油3滴程度(何の香りかがわかるくらい)。

・ボディマッサージ(顔は除く)に0.5%以下の濃度(キャリアオイル20ccに精油2滴以下)。

・顔のマッサージはキャリアオイルのみ。

・沐浴には、1%濃度(キャリアオイル10ccに精油2滴)に薄めたものを数滴。③ 3~7歳

・ボディマッサージ(顔は除く)に1%以下の濃度(キャリアオイル20ccに精油4滴以下)。

・顔のマッサージには、0.5%以下の濃度。

・沐浴には、精油1滴。④ 7~12歳

・ボディマッサージ(顔は除く)に2%以下の濃度(キャリアオイル20ccに精油8滴以下)。

・顔のマッサージには、1%以下の濃度。

・沐浴には、精油1~2滴。引用元:ameblo.jp

お子さんににおすすめの使い方はこれ!

お子さんに使う時のおすすめの使い方をご紹介します。

精油の量はお子さん向けの量なので、大人が使う場合はもう少し多いほうが良いかもしれません。

お子さんやほかの家族の体調や年齢などをチェックしながらやってみてくださいね。

風邪やインフルエンザの予防に

風邪やインフルエンザの予防におすすめなのが、マンダリン、マートル、ローズウッドです。

刺激が少なく香りも柔らかですが、抗菌作用や抗ウィルス作用を発揮してくれます。

アロマポットなどに3~4滴入れるとお部屋を浄化してくれ、風邪やインフルエンザの菌も寄せ付けません。

これらの精油を混ぜ合わせて好みの香りを作るのもおすすめです。

・マンダリン

甘くフルーティーな香りでリラックス効果があります。

・マートル

クリアで甘さのある香りです。

呼吸器系のトラブルに有効です。

・ローズウッド

バラのような甘さを含むウッディーな香りです。

風邪や気管支炎に効果があります。

便秘の時は

ラベンダー2滴とローマンカモミール1滴をキャリアオイル50mlで薄め、マッサージオイルを作ります。

そのオイルでおなかに「の」の字を書くようにマッサージしましょう。

・ラベンダー

さわやかで心地よい香りです。

リラックス効果が高く、体の痛みを和らげてくれる効果もあります。

下痢の時は

洗面器にお湯をはり、ラベンダーかローマンカモミールを1~2滴たらします。

このお湯にタオルを入れてしぼり、腹部にあてて温めましょう。

・ローマンカモミール

青リンゴに似た甘酸っぱい香りです。

胃の不調に効果があります。

虫よけに

市販の虫よけスプレーには有害物質が入っているためお子さんに使うのはちょっと心配ですよね。

でも精油を使った虫よけなら天然成分なので安心して使うことができますよ。

ただしお子さんには少し刺激が強いかもしれないので、直接肌にはつけず洋服などにスプレーしておくようにしてくださいね。

また、虫よけにペパーミントを使う場合も多いのですが、ペパーミントは虫よけの場合でもお子さんに使うのはあまりおすすめできません。

ペパーミント以外の精油を使って作るようにしましょう。

虫よけの成分には妊婦さんが避けたほうが良い精油もいくつか含まれていますので、確認してから使用してくださいね。

虫よけにおすすめの精油をいくつかご紹介します。

・シトロネラ

かんきつ系の香りで古くから虫よけとして利用されてきました。

・ゼラニウム

バラに似た甘い香りです。

妊娠中の使用は控えてください。

・レモングラス

レモンに似たさわやかで強い香りです。

消臭効果もあります。

・ティートリー

清涼感のあるシャープな香りです。

殺菌効果にも優れています。

・ユーカリシトリオドラ

レモンのようなフルーティーな香りです。

抗炎症作用もあるため虫刺されにも効きます。

*虫よけスプレーの作り方

- 精油 お好きなブレンドで8滴ほど

- 無水エタノール 10ml

- 水 40ml

無水エタノールに精油を入れて良く混ぜてから、水を加えてスプレー容器に入れます。

使う前に良くふり、大人は肌に直接スプレーし、お子さんは洋服などにスプレーしましょう。

眠れないときに

なかなか眠れないときにおすすめなのがラベンダーです。

ラベンダーの精油をコットンにたらしたものを枕元に置いたり、ディフューザーなどで香りを広げたりすると効果的です。

お子さんと一緒にアロマテラピーで心身ともに健康に

いかがでしたか?アロマテラピーに使われる精油には様々な種類があり、組み合わせ方によってさまざまな効果を引き出すことができます。

効果や香りを組み合わせて、自分好みのものを作るのも楽しいですね。

今回ご紹介したほかにも様々な使い方がありますので、ご自身やお子さんの症状に合わせていろいろな使い方を試してみてくださいね。

もっと効果的にキレイに!オイルを飲んで体の内側からエイジングケア

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

Warning: Use of undefined constant get_the_ID - assumed 'get_the_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/imples/kirei-mama.net/public_html/wp-content/themes/chill_tcd016/functions.php on line 151

数年前からのオイル美容ブーム。美容に気を遣っている女性ならすでにオイル美容経験者でしょう。しかし、飲む美容オイルを継続的に取り入れている女性はどれほどいるでしょうか? そして、みなさん噂ほどの効果は得られているのでしょうか?

満足のいく効果を得たいなら、とにかく飲む美容オイルは継続して取り入れることが近道。本当にキレイな人は努力を続けているのです。今回は、効果的な取り入れ方や継続のコツを紹介しましょう。

オイル美容は継続しなければ効果は得られない?!

飲む美容オイルのおさらい

多くの美容家がオイルを飲むメリットを紹介しているので、今回は簡単におさらいです。

食用の美容オイルとして注目されているのが、不飽和脂肪酸であるオメガ3やオメガ9が豊富に含まれる植物オイルです。

※肌や髪に塗るオイルについてはコチラをどうぞ

→ どこまで理解していますか?美容のスーパーアイテム「オイル」のすごい効果と使い方!

- オメガ3とは

- 必須脂肪酸の一つで、DHAやEPA、αリノレン酸などの事を指し、生活習慣病予防の他にも、シワやたるみの予防やアンチエイジングの効果が知られています。酸化しやすく、加熱調理には向かないオイルです。亜麻仁油やえごま油に豊富に含まれています。

- オメガ9とは

- 主にオレイン酸です。オメガ3と同様の生活習慣病の予防に加え、脂質の代謝を上げる効果があり、ダイエットを効果的にしてくれます。また、加熱しても酸化しにくいので、料理にも取り入れ易いオイルです。オリーブオイル、アーモンドオイル、アボカドオイルに豊富に含まれています。

ちなみに、不飽和脂肪酸の中にはオメガ6もあり、サラダ油やマヨネーズ、ごま油などに多く含まれ、過剰摂取すると血液を固くしたり、アレルギーや花粉症の促進につながります。つまり美容オイルではありません。しかし、オメガ6は必須脂肪酸で、体には必要な成分です。そのため、オメガ3を多く含むオイルの一部をオメガ6やオメガ9を多く含むオイルに置き換えて、バランスよく摂取することが、効果を得るためのポイントです。

どうして継続しないと効果がないのか

これはオイルにとどまらない話ですが、体質や肌質を改善しようとした場合、オイルは決して薬ではありませんので、2-3日では効果は分かりません。また、週末だけオイルを摂っても十分な継続とは言えません。

サプリメントや化粧品なども同じですが、最低でも3ヶ月程度は、ほぼ毎日継続して「身体に合っているのか」「変化は出てきたのか」「継続に無理な点はないか」を少しずつ見ていくのが大切です。

もし1週間継続して効果がなくても、それは体調が悪かったからかもしれませんし、外食の多い週だったからかもしれません。でも、3ヶ月経って、それでも全く効果がない場合は「身体に合っていなかった」と自信を持って判断できますよね。

まずは、これと決めたオイルを3ヶ月間試してみましょう。そして、3ヶ月で良い兆しが見えてきたら、次は季節による体調の変化もあると思いますので、半年、1年というスパンで「身体に合っているか」「納得の効果が出てきたか」を見ていくようにしましょう。

継続しやすいオイルの選び方

継続と言っても、人間そんな簡単に続けることはできません。でも、ちょっとの工夫で継続ができるのです。

自分の好みに合う香り&味を

どんなに身体や肌に良くても、美味しくないと続きませんよね。オイルにも様々な種類があります。香りや味はもちろん、オイルの重たさ(粘度)にも好みがあると思いますので、できたら、テイスティングしてから購入するのがおすすめです。

おすすめのオイルとその味や香りは、このあと、紹介します。

可愛いボトルデザイン♡

継続をするなら、キッチンや食卓に置いて、かわいいデザインやオシャレなボトルのほうが、毎日手を伸ばしたくなりますよね。これは化粧品や文房具をパケ買いするのと同じ心理です。

継続できるだけではなく、わくわくしながら美容オイルを楽しむ方が、何倍も美容効果はあります。ぜひお気に入りのボトルデザインを見つけてみてください。

飲む美容オイルベスト5はコレ!

色々なオイルの種類があり過ぎて選べない!という方の参考に、おすすめオイルベスト5を紹介します。効果もはちろん、味や香りも参考にしてください。(同じオイルでも、精製方法によって香りや味は異なります。)

なんといっても「オリーブオイル」が取り入れ易い

オリーブオイルは熱に強いので、料理やお菓子作り、何にでも使いやすく、種類も豊富なため、選ぶのも楽しいです。

トレア純粋オリーブオイル 巧み 136g(150ml)

特別な製法で無色・無味・無臭にしていて、さらりとしていて使いやすい。もちろんオメガ9は豊富なまま。和の食材ともマッチします。

詳しくみる| 美容効果 | 抗酸化作用、ダイエット(満腹感の継続)、便秘解消、肌荒れの鎮静、白髪予防 |

|---|---|

| 香り | 青々しい香り |

| 味 | 少しの苦み、フルーティー(産地による) |

| 注意点 | 低温圧搾抽出(コールドプレス)されているものを選びましょう。酸化しておらず、オメガ9やビタミンなどの栄養素が豊富なまま。 |

ブームの火付け役!「ココナッツオイル」

| 美容効果 | 脂肪燃焼、抗酸化作用、便秘解消、シワ・肌荒れ予防、冷え性改善 |

|---|---|

| 香り | ココナッツ独特の香り |

| 味 | 味はほとんどしない |

| 粘度 | 24℃以下では固形。そのため、温かい飲み物に入れたり、料理、お菓子作りに向いている。 | 注意点 | 「エクストラバージン」ココナッツオイルを選ぶようにしましょう。ダイエットや美容に必要な中鎖脂肪酸やビタミンが、抽出の際に損なわれずそのまま残っている品質の良いものです。 |

独特の香りが病みつきに♡亜麻仁油

独特の香り味ですが、さらりと使いやすく、慣れると病みつきになるオイルです。

| 美容効果 | くすみ、シワ、たるみの防止、乾燥肌の改善、ダイエット、冷え性改善、女性ホルモンのサポート |

|---|---|

| 香り | 穀物の様な香り |

| 味 | さっぱりとフルーティー(産地による) |

| 注意点 | とにかく酸化しやすいので、必ず生で食すこと。 |

えごま油

オメガ3が約60%以上含まれていてアンチエイジングに一役買ってくれるオイル。効果は亜麻仁油と似ているので、味や香りの好みで選ぶのもいいですね。

| 美容効果 | くすみ、シワ、たるみの防止、ダイエット、冷え性改善 |

|---|---|

| 香り | 木の実の様な香り |

| 味 | 特徴的な味はない |

| 注意点 | とにかく酸化しやすいので、必ず生で食すこと。 |

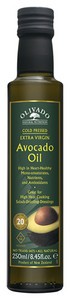

アボカドオイル

70%近くのオメガ9を含み、オイルの中でもアレルギーの最も少ないので安心です。ビタミンEはオリーブオイルの2倍なので酸化しづらいのも特徴。炒め物に使ってもOK。

| 美容効果 | 便秘解消、抗酸化作用、くすみ、シワ、たるみの防止、皮膚の新陳代謝アップ、月経不順・生理痛改善 |

|---|---|

| 香り | ほぼなし |

| 味 | ほぼなし |

| 注意点 | 酸化しづらいとはいえ、しっかりと冷暗所での保存が必須。 |

効果的な摂り方

オメガ3系のオイルは非加熱で

先述したとおり、オメガ3は酸化しやすいため、サラダ、ヨーグルト、飲み物に混ぜるのがおすすめです。炒めもの等に使っても、その効果はほとんどなくなってしまうので注意が必要です。

相乗効果を狙う

組み合わせによってはより効果的に摂ることができます。

コーヒー&ココナッツオイル

朝のコーヒーに必ずスプーン1杯のココナッツオイルを入れて飲むようにすると、コーヒーとココナッツオイルのダブル脂肪燃焼効果がダイエットの強い味方に。実際に効果を実感したという声も多いです。しかもココナッツフレーバーのコーヒーは朝から豊かな気持ちになれるのでおすすめです。

グリーンスムージー&えごま油

いわずとも健康的なグリーンスムージー。ここに小さじ一杯のえごま油を加えれば最強アンチエイジングドリンクに。冷たいので、えごまの香りは気になりません。

アイスクリーム&オリーブオイル

意外な組み合わせですが、オリーブオイルが、アイスクリームの糖の吸収を緩やかにしてくれるので、ダイエット中に甘いものを食べたくなった時におすすめです。少し塩を振るとおいしいですよ。

豆腐&亜麻仁油

大豆イソフラボンと亜麻仁油の女性ホルモンサポートの力で、女性らしい身体に導いてくれます。かけるだけだから簡単!

1ヶ月以内で使いきれる量を買い、酸化しないように保存

オメガ3を多く含むオイルは、酸化しやすく、酸化するとトランス脂肪酸になり、体に悪影響を及ぼします。また、光にも弱く品質が落ちやすいので、なるべく冷蔵庫などの冷暗所に保存しましょう。

また、開封直後から酸化は始まりますので、1ヶ月以内に食べきれるような量のオイルを購入しましょう。一日当たりの摂取目安量が小さじ1杯(4g)とすると、1ヶ月約120gのオイルで十分です。なるべく小瓶のものがおすすめです。

ちょっとの工夫でカンタン継続!

いかがでしょうか。再び飲む美容オイルを始めたくなりましたか?次は、継続するためにいくつか工夫をして、3ヶ月後、あなたに最適な運命のオイルと巡り合いましょう!

老化防止のスーパーフード!カカオニブを食べて体の中からアンチエイジング

若く美しくあるためには、毎日の努力が大切。今までのアンチエイジングは、そういう感じでしたが。スパーフードと呼ばれるカカオニブをポリポリかじるだけで、効果的なアンチエイジングができると言われています。本記事ではカカオニブの効果やアンチエイジングのしくみをご紹介します。

難しくて根気のいるお手入れをしないと、年より若く見てもらえない。

アンチエイジングを願う女性たちは、そう思っていました。

ところが最近、アンチエイジングの常識をくつがえすスーパーフードが、アメリカからやってきました。

スーパーフードの名は、「カカオニブ」。

おやつにカカオニブをポリポリかじるだけで、効果的なアンチエイジングができると言われているのです。

1. スーパーフード・カカオニブとは?

「カカオニブって何?」と思われる女性も多いことと思います。

アメリカのセレブから流行が始まり、日本でも話題となったのは、わりと最近のことです。

カカオニブは、カカオ豆を焙煎して細かく砕いたもの。

抗酸化力が他の食品よりずばぬけて高いので、スーパーフードと呼ばれています。

カカオ豆を焙煎したら、カカオニブ

カカオ豆を収穫し、熟成・乾燥した後、焙煎するとカカオニブになります。

このカカオニブを加工して、ココアパウダーを作るのです。

焙煎といえばコーヒー豆のイメージですが、カカオ豆も焙煎する食品。

すべてのココアやチョコレートは、焙煎したカカオ豆で作られているものです。

コーヒー豆を焙煎しても、苦くて食べられません。

ホットコーヒーやアイスコーヒー、カプチーノなどのアレンジコーヒーにすることで、美味しく飲むことができます。

しかし、焙煎したカカオ豆、つまりカカオニブは味わい深く風味がよく、そのまま食べられます。

しかも、ただ美味しいだけではありません。

カカオ豆は「神の食べ物」の異名をもつスーパーフード。

その栄養価を損なうことなく、ストレートに摂取できる食品として、カカオニブが注目されているのです。

2. カカオなら、ココアやチョコに入ってるけど??

「神の食べ物」と呼ばれるほど、栄養価の高いスーパーフード・カカオ豆。

カカオ豆に含まれるカカオポリフェノールは、赤ワイン以上の抗酸化作用があると言われ、アンチエイジングにぴったりの食品です。

さらに、そのカカオ豆の栄養を損なわず、もっとも効率的にに取れるのがカカオニブです。

ココアやチョコは、カカオ豆を使って作るもの。

カカオ豆の栄養が摂りたいなら、それで良いのでは?と、思われるかもしれません。

ですが、カカオニブでなければならない理由があるのです。

ココアでもチョコでもない。カカオニブの理由

ミルクココアやミルクチョコレートは、商品によってカカオの含有量が大きく違います。

ほとんどカカオがはいっていない、砂糖や油脂分だけがたくさん入ったチョコレートがあったりするのです。

そういうミルクココアやミルクチョコレートをたくさん食べたのでは、糖分の摂りすぎになるだけ。

カカオ豆にそなわっている抗酸化力や、アンチエイジングの効果はほとんど期待できません。

一方、カカオニブはカカオ豆を焙煎して砕いたもの。

砂糖など他の材料は何も加えませんから、カカオ豆100パーセント。

カカオ豆のそのものを食べられるのですから、もっとも効率よくカカオ豆の栄養を摂れるのです。

3. カカオニブは、どうやって食べるの?

カカオニブの食べ方は、「カカオニブが入っている袋を開けて、取り出して、食べる」。

それだけです。

いつものスナック菓子を食べる時と同じです。

お好きな時にお好きなだけ、ポリポリ食べてください。

家庭のティータイムでも、職場の気分転換でも、いつでもOK。

それだけでカカオ豆の抗酸化力をカラダに充分取り入れることができます。

そんなの簡単すぎる。アンチエイジングした気になれない。

そうお思いの女性や、もっと他の食べ方はないの?という女性には、ヨーグルトやパンケーキ、サラダへのトッピングがおすすめです。

他にも、カカオニブ入りのクッキーやケーキを焼いたり、スムージーを作ったり。カカオニブの楽しみ方が、どんどん拡大しています。

クックパッドではすでに、カカオニブのレシピがいっぱいです。

4. カカオ豆って、そんなにカラダに良いの?

カカオニブがきっかけで、「カカオ豆の栄養を、より効率よく摂りましょう」と言われるようになりました。

カカオポリフェノールがアンチエイジングにぴったりと判っていても、そのために大量のチョコレートを食べるのは考えものだからです。

「効率の良い摂り方にこだわるほど、カカオ豆に栄養があるの?」という問題もありますが、カカオ豆の栄養は「ものすごくあります」。

まず、カカオニブで注目され、期待されているアンチエイジング効果。

これは、カカオ豆に含まれるカカオポリフェノールの威力です。

アンチエイジング効果で有名な赤ワイン以上に、抗酸化力が高いとされています。

抗酸化力とは?

抗酸化力とは、カラダの中にある活性酸素の量を、ちょうどよくするチカラのこと。

カラダの中の活性酸素は、多すぎても、少なすぎてもいけないのです。

適量の活性酸素が体内にある時は、活性酸素が細菌やウイルスを攻撃します。

活性酸素が、人間のカラダにとって良い働きをしてくれるのです。

しかし、なんらかの原因で活性酸素が過剰になると、活性酸素の攻撃力は人間のカラダに向かいます。

生活習慣病の原因となったり、カラダの細胞を痛めつけて、全身の老化を早めたり。

過ぎたるはなんとやらで、活性酸素が悪さばかり働くようになるのです。

そこで必要となるのが、カカオの抗酸化力。

余分な活性酸素を減らして、良い働きをする活性酸素だけを残します。

5. 数え切れない!カカオの健康効果

他にもカカオには、リラックス効果のあるテオブロミン・整腸作用がある食物繊維が含まれています。

カルシウム・マグネシウム・鉄分・銅・亜鉛・カリウムなど、ミネラル各種も豊富です。

整腸作用に美肌作用、貧血予防ができて高血圧に効く、抗菌効果があるので口臭予防になる。

緑茶や中国茶以上に、虫歯予防効果がある。

カカオの健康効果をあげたら、きりがないのです。

人類だったら誰でも知ってる?!カカオ豆の栄養価

カカオ豆が栄養豊富で優れた食品であることは、紀元前の人類も知っていました。

初めてカカオ豆を使った人類は、紀元前1500年前のオルメカ文明の人々。

それ以来、南米を中心とする多くの国で、万能薬として珍重したり、神の食べ物として神前に供えたり。

結婚式のお祝いのお酒の代わりに、ココアを飲んでいた国もあります。

歴史の中で、カカオ豆は実に多彩な使われ方をしているのです。

貨幣といえば金貨や銀貨ですが、大昔にはカカオを貨幣に使っていた国がありました。

その国では、カカオが純金のような役割を果たしていたのです。

貨幣に使うくらいですから、カカオの奪い合いでケンカになったり、カカオの産地を争って戦争する国があったり。

これだけ人々が夢中になるのですから、カカオは人類初のスーパーフードだったのかもしれません。

平成の日本でも、テレビの人気司会者が「朝いちばんに、一杯のココアを飲むと健康に良い」と発言したばかりに、日本全国のココアが売切れたという騒ぎが起きています。

紀元前のオルメカから平成の日本まで、カカオの栄養価は人類に愛されているのです。

そして最新のカカオの話題は、カカオニブの優れたアンチエイジング効果!

おやつの時間に、スナック菓子感覚でポリポリ食べるだけで、抗酸化力が得られます。

もれなくおまけについてくるのが、多彩な健康効果。ぜひお試しください。